戸建て住宅やマンション、あるいは日々利用する商業施設やビル、学校、病院などの建物。

それらは厳格な基準と誠実な施工によって安全性が確保され、安心して居住・利用することができる建物だと、誰もが考えていました。

“あの耐震偽装事件”が発覚するまでは。

この記事では、

・手抜き工事や耐震偽装はなぜ起こるのか

・今でも起こり続けている偽装事件

・自宅が手抜き工事の被害に遭わないためにあなたが出来ること

についてご説明します。

あの事件とは「殺人マンション」とマスコミに揶揄され、皆さんの記憶に強く残っているであろう、2005年に起きた構造計算書※偽装問題です。

事件以降、建築基準法が厳格化。建築業界も信頼の回復に向けて偽装の排除に取り組んできました。しかし、残念ながら現在も手抜き工事や偽装は起こり続けています。

家の新築・購入を検討している皆さんが、工務店や販売店に任せきりにせず、自ら安心して暮らせる住まいを手に入れるには、一体どのような知識と対策が必要になるのでしょうか?

※構造計算書:建物の安全性の根拠となる書類のこと。

1 耐震偽装について解説!建築基準法が定める耐震性能とは?

そもそも「耐震偽装」とは、具体的にどのような不正行為を意味するのでしょうか。

耐震偽装とは、建築基準法の耐震基準を満たし、最低限震度6強程度で倒壊しないように設計・施工されるべき建物を、故意に耐震基準を満たさずに建てることを指します。

耐震偽装が起こり得るのは「設計」と「施工」の段階です。たとえば、書類上で耐震基準を満たしているように見せかける、設計図通りの材料を使わないで工事をする、調査結果をごまかす、といった偽装行為が主です。

2005年に発覚した構造計算書偽装問題は、多くの方の記憶に残っているでしょう。この耐震偽装事件では、建築物の設計・工事監理など専門性の高い業務を唯一認められた国家資格である建築士が、設計段階で構造計算書を偽装。そして建築確認検査制度という、建築物が建築基準法に適合しているかを確認する仕組みが機能しないまま建設されました。

その建築士により耐震偽装が行われていた建物は一つではありません。耐震偽装により安全性が確保されていないマンションやホテルが次々と発覚した、極めて悪質な事件でした。

2 建築基準法改正に発展した2005年構造計算書偽装問題

構造計算書偽装問題はなぜ起きてしまったのでしょうか。偽装の背景について説明します。

2-1 構造計算書偽装問題の概要

2005年、国土交通省は構造設計※を専門に業務を行うA元一級建築士が、建築基準法で定められている耐震基準を満たさない建築物を設計しながらも、耐震基準を満たしていると見せかけるために構造計算書を偽装したと公表しました。

これにより発覚する一連の事件を、2005年の構造計算書偽装問題と呼んでいます。

一連の偽装は1998年頃から行われており、耐震性に問題のある建築物が多数建設されました。その数は、2006年3月31日時点で、A元一級建築士による偽装が98件、その他関係者による偽装が8件の計106件。構造計算書の誤りと考えられているものが計4件あり、総計110件が報告されています。

※構造設計:意匠設計のプランに基づき、地震などで建物が倒壊しないための骨組みを計画・設計すること。

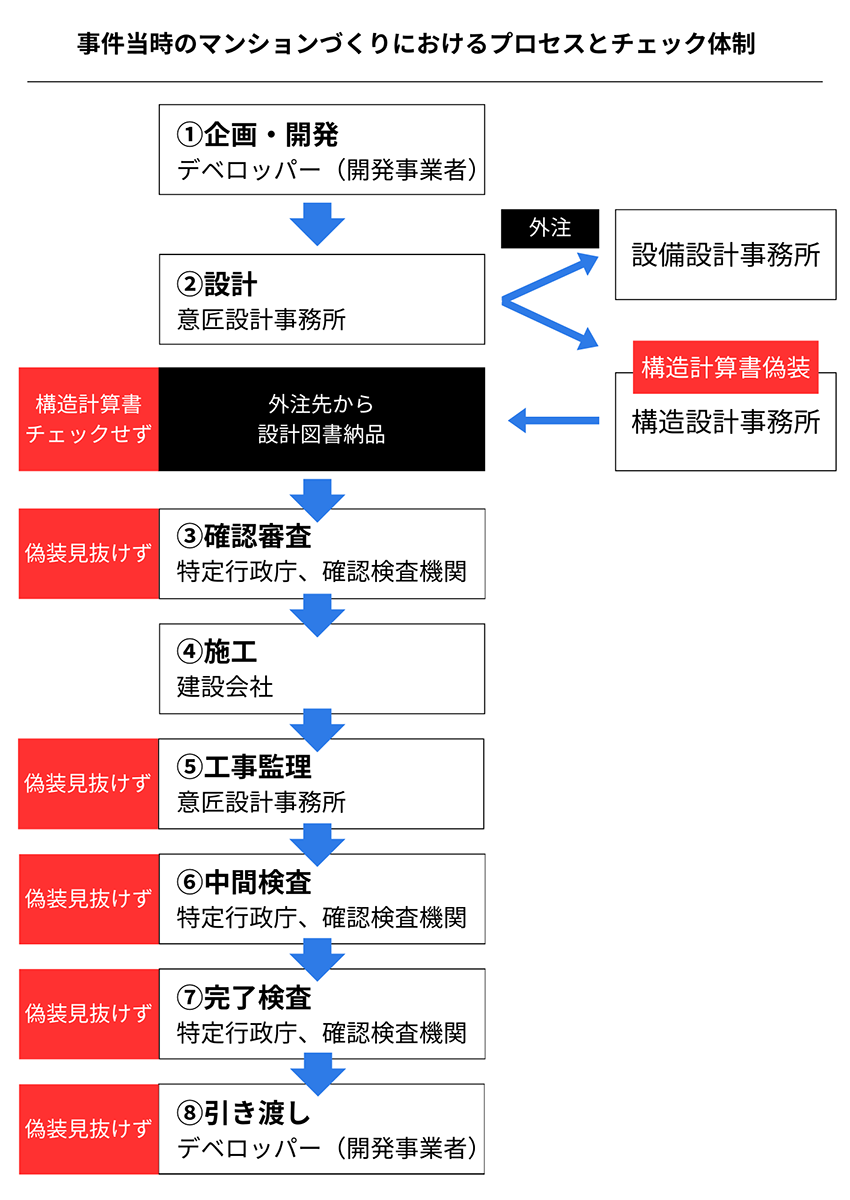

2-2 なぜ誰も見抜けなかったのか?当時の杜撰なチェック体制

偽装された構造計算書は、依頼元となる意匠設計※事務所でチェックされることなく申請に回されました。

また、その後に構造計算書の偽装を審査で見抜くチャンスは、実質たった1回しかありませんでした。設計後、工事着工前に行う「建築確認検査」のタイミングです。

この検査は、特定行政庁と、国土交通大臣または都道府県知事から指定された民間の第三者機関が行います。

※意匠設計:施主の要望や予算などをヒアリングし、建築の外観や間取りなどの設計・デザインを行うこと。

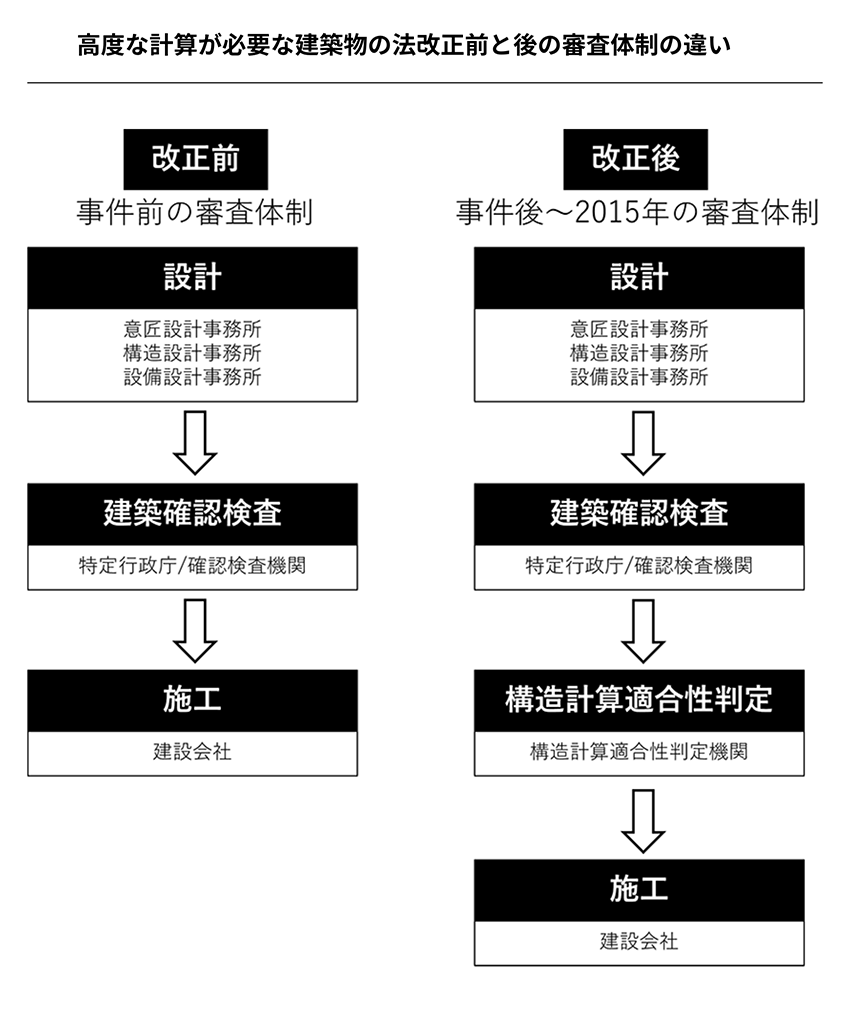

図の③にあたる建築確認検査は、設計が建築基準法に適合しているかを確認する審査のことです。適合が認められて初めて着工となります。

建築確認審査後にも工事監理や中間検査など工事現場で行われる審査もありましたが、現場では構造図の照合しか行われず、構造計算書を確認するルールも存在しませんでした。構造計算書の偽装を見抜くことは不可能です。

以上のことから、建築確認検査を通過した建物は、工事現場でも偽装が見抜かれることなく完成してしまったのです。

また、事件当時は構造の技術的な専門知識を持つ審査官が十分に配置されておらず、建築確認検査では計算結果を確認するだけの形式的な審査となっていました。そのため、高度な知識が必要な構造設計の妥当性を適切に判断することができなかったのです。

2-3 なぜ偽装が起こったのか

A元一級建築士が犯行に至った要因は一つだけではありませんが、偽装に手を染めた決定的な問題は「倫理観の欠如」だと言えるでしょう。

具体的に言うと「建築業界特有の圧力」「収入が無くなる恐怖」「責任の不明確さ」の3つが挙げられます。

- ・建築業界特有の圧力

- 事件当時、マンションの建築主であるデベロッパーや施工を行う建設会社が、利益を出すために「もっと安く建てられるように設計しろ」と設計事務所に要求することは、日常茶飯事でした。

事件当時、安全な建物を造ろうとコストをかけたり、設計に時間をかけたりすれば、建築業界からは嫌われました。 - ・収入が無くなる恐怖

- A元一級建築士は偽装の動機について「受注している物件の9割以上が1つの建設会社絡み。その仕事を断ったら収入が限りなくゼロになる」と発言しています。

- ・責任の不明確さ

- 構造設計は意匠設計の下請けという契約形態になることがほとんどです。そのため、事件当時は図面や構造計算書といった設計図書に構造設計者の名前が記載されることはなく、倫理観が低い構造設計者による無責任な構造設計が行われやすい環境となっていました。

倫理観が低く、技術力も営業力のない建築士にとっては「構造計算の手抜き+偽装」こそが、設計時間を短縮しつつコストを落とせるもっとも手っ取り早い手法であり、建築業界の要望を実現できる方法だったのです。

依頼主からの圧力は抗いがたいものだったのかもしれません。しかし、構造設計者の使命は、建物の安全性を確保することです。耐震性能を犠牲にし、住民や施設利用者の命を危険にさらした決断は、同じ構造設計者として許しがたい行為です。

2-4 構造計算書偽装問題による社会と建築業界への影響

構造計算書偽装問題は、マスコミによって大々的に報道され、瞬く間に全国の注目を集めました。

この報道により、多くの住民が建築業界に対して深い不信感を抱くようになりました。特に、自分の住むマンションや利用するホテルの安全性に対する不安が一気に広がり、建物の構造そのものに疑問を持つ人が増加しました。

事件を受け、国は再発防止を目的として建築基準法・建築士法の改正を行いました。特に大きな改正となったのは「構造計算適合性判定の導入」と「構造設計一級建築士制度の創設」です。

- ・構造計算適合性判定制度の導入|構造設計の妥当性を第三者が判断

- 事件により、審査する側の技術的能力の不足、建築確認制度が機能していないことが表面化しました。

- それを補う目的で導入されたのが、構造計算適合性判定制度です。

- この制度は、元々あった建築確認検査に加えて、一定の高さ以上の建物など高度な計算が必要となる建築物を対象に、判定員による二重チェックを義務付けたものです。

- 構造計算は算数のように答えが一つではありません。実際の設計現場では、構造設計者によって考え方が異なり、幅広い選択肢の中から選択しながら設計するため、設計者によって結果が大きく異なります。

- その構造設計の内容の妥当性をチェックするのが、有資格者である第三者が行う構造計算適合性判定です。

- ・構造設計一級建築士制度の創設|構造設計者の役割と責任の明確化

- 建築設計は建築士が行いますが、その設計対象は意匠、構造、設備の3つの分野に分かれます。多くの建築士は、自分の専門分野を選択し、設計事務所や建設会社に就職して特化した技術を磨きます。そのため、同じ建築士であっても、他の設計分野についてはほとんど知らないというケースも少なくありません。

- このように、建築士の業務が専門化してきたにもかかわらず、構造設計に関しては役割・位置づけ・責任が不明確なままとなっていました。

- そこで導入されたのが、構造設計一級建築士制度です。一定規模以上の建築物の構造設計については、構造設計一級建築士の関与が義務付けられました。

- この資格を取得するためには、豊富な実務経験と高度な知識が要求される厳しい試験に合格する必要があります。難易度が非常に高いことで知られるこの試験制度は、構造設計の信頼性向上にも大きく寄与しています。また、構造設計図書には構造設計一級建築士の記名と押印が必須となることで、責任が明確化されました。

これらの法改正に伴い、不適切な構造設計を行っていた者は淘汰され、誠実に取り組んできた者にとっては正当な評価を受ける環境が整いました。これは建築業界全体にとっても、信頼性向上の重要な一歩となったと言えるでしょう。

さくら構造も、これらの流れの中で高く評価されるようになった構造設計事務所の一つです。

2-5 審査が通るまでの時間が3倍に!構造設計に起きた異変

耐震偽装を排除することを目的としたこれらの法改正直後は、業務の煩雑化によって建築業界が混乱し、建築確認検査の申請に要する時間が3倍に増加。その結果、それまで重視されていた「経済的な設計」よりも、「早く審査を通すこと」が最優先になってしまいました。

この混乱の中で構造設計者に重くのしかかったのは、依頼主である意匠設計事務所や建設会社のプレッシャーでした。そうなると、構造設計者は「早く審査が通るように」と審査官の顔色ばかり伺い、「経済的な設計」「洗練されたデザイン」「本当の意味での安全性」といった建て主の要望は二の次になりました。

また、申請時間の短縮のために「柱や梁を必要以上に大きくしておけば審査が通りやすい」という風潮が生まれ、骨組みに使用する材料がどんどん増加しました。一見、このような設計手法は安全性を高めているようですが「質の高い合理的な構造設計」とは言えません。さらに、A元一級建築士が安く建てられる経済設計を売り文句にしていたため、「経済的な設計=胡散臭い、偽装で成り立っている、耐震性が低い」といった悪いイメージが、住宅の新築・購入を検討する一般消費者にも広まってしまいました。

「コストを抑えつつ安全性を確保する」という、構造設計における本来の技術的価値が誤解されるようになってしまったのは、やるせない気持ちでいっぱいです。

3 建設現場での手抜き・偽装は過去の話じゃない!直近5年のニュースを検証

日本では手抜き工事や耐震偽装が実際にどのくらい発生しているのでしょうか。国内の建築に関する直近5年分のニュースを軽く調べてみました。

3-1 直近5年で起きた国内の建築に関するニュース

下の表をご覧ください。中には、意図的ではない設計ミスや施工不良のニュースも含まれていますが、あなたはこの件数が多いと思いますか?それとも少ないと感じましたか?

| 年代 | 報道内容 |

|---|---|

| 2019 | 60都道府県2000棟超の戸建て住宅・賃貸住宅で建築基準不適合が発覚 |

| 2020 | 東京都の展望施設で建築確認の未申請・壁面の耐震不足、撤去後の方針を示す |

| 2020 | 福岡市のマンションで相次ぐ不具合、竣工から25年後に販売会社が謝罪 |

| 2020 | 大分県のマンションで構造設計の偽装・耐震強度不足 |

| 2021 | 愛知県の業者が76件の地盤調査報告書を改ざん「作業を省略したかった」 |

| 2022 | 神奈川県の駅で鉄骨の一部に最大約54mmの沈下、基礎杭の施工不良 |

| 2022 | 福島県沖地震の影響で市民体育館のボルト破断、鉄骨張弦梁の施工不良と判明 |

| 2022 | 生コン製造業者が日本産業規格不適合のコンクリートを出荷していたことが判明 |

| 2023 | 京都府の温水プールでコンクリートの仕様に不正、開業延期 |

| 2023 | 北海道の築浅コンビニが営業中に雪の重みで天井崩落、原因不明 |

| 2023 | 木造アパート6棟で界壁が小屋裏まで達していない建築基準法不適合が発覚 |

| 2023 | 静岡県の子育て支援施設で外装材が剥落、原因は柱の施工不良 |

| 2023 | 建設現場で鉄骨5本が崩落し作業員2人が死亡、支保工の強度不足か |

| 2023 | 北海道の高層複合ビルで鉄骨の精度不良と発注者への虚偽申告が発覚 |

| 2023 | 東京都の超高層ビルで床の不具合、鉄骨柱の不十分なレベル管理が原因か |

| 2023 | 秋田県でビルの引渡し中止、施工不良を工事監理者に報告せず |

| 2023 | 7県約2800棟で建築基準法違反が発覚、県がメーカーに改修求める |

| 2023 | 茨城県の公園内に移築された古民家が建築基準法上の違反建築物状態と判明 |

| 2023 | 福岡県の劇場で複数の棟が建築基準法の基準を満たしていないことが判明 |

| 2023 | 福岡県の低炭素建築物の分譲マンションが断熱材の厚さ不足による訴訟へ |

| 2024 | 宮城県の20年以上前に施工されたマンションで耐震施工不良が発覚 |

| 2024 | 宮城県マンションの構造スリット欠陥問題、建物の全面調査へ |

| 2024 | 愛知県の小学校新校舎で施工不良のため階段が使用禁止に |

| 2024 | 東京都の超高層マンションでコンクリート強度不足、販売延期へ |

| 2024 | 長野県の卸売市場が過去の増築工事で建築基準法違反 |

見つかった建築関連のニュースは25件でした。簡単に調べただけでこれほどの数が発見できたことから、実際の件数はもっと多く、まだ発覚していない事例も存在すると思われます。

3-2 手抜き工事や偽装の共通点

法改正によって審査も厳しくなり、以前に比べ設計段階での不正は起きにくくなりました。しかし、未だに建設現場での手抜き工事や偽装は無くなっていません。

手抜き工事や偽装の一般的な動機には「納期のプレッシャー」や「施工不良の隠蔽」などがあります。その背景には、工期自体が非常に短く設定されていることが多く、納期を守れなかった場合に発生する損害賠償請求の可能性、という精神的負担があると考えられます。

さらに、先ほどの表にある赤字部分に注目してください。手抜き工事や偽装のニュースには、ある“共通点”があることがわかります。それは、建物の構造に関わる杭や基礎、柱、壁等で多く発生しているということです。

なぜ、骨組みの部分で手抜き工事や偽装が多発するのか、具体的に説明していきましょう。

4 建物の骨組みばかりで手抜き工事・偽装が起こる理由

建物の構造に関わる骨組みばかりで手抜き工事・偽装が起こる理由は、2つあると推測できます。

4-1 理由その1|内外装で覆われて見えず、問題が表面化しにくい

外壁やクロス、建具などは目視で確認ができるため、施工不良があればすぐに気付くことができます。また、設備に関しても電気や水道などのインフラに関わる部分は正常に機能しなければ異変として表れるため、気が付きやすい環境自体が手抜き工事や偽装の抑止力となります。

しかし、骨組みはどうでしょうか。鉄筋が図面通りの間隔で配置されなかった、といった施工不良が起きたとして、内外装等に覆われてしまった後に気付くのは難しいです。

また、普段は見えない部分であるがゆえに、骨組み部分の施工不良はかなり時間が経過してから発覚することが多いのです。これが、建物が完成した数年後にニュースになるカラクリです。

設計も施工も人間の手で行っている作業のため、時には間違えることもあるでしょう。建設中に施工不良が見つかった場合、もちろんほとんどの建設現場では図面通りに修正する努力をします。

しかし、ミスを隠ぺいしやすい環境と、「このくらいの手抜きなら、大きな地震が来ても一度や二度は耐えられるだろう」などといった希望的観測、勝手な判断により、いまも不正が行われ続けています。だからこそ、建築業界には高い倫理観が求められるのです。

4-2 理由その2|建築構造に詳しい技術者が建設現場に少ない

建物の構造分野は専門性が高く、構造設計の経験がない人が見た目や感覚で異変に気付くことはほぼ不可能です。

しかし、建物が完成するまでのプロセスにおいて構造設計者が関わるのは、意匠設計事務所等から依頼された構造設計業務だけです。工事が設計図どおりに実施されているかを確認する工事監理という業務も、依頼元となる意匠設計事務所等の、構造設計に詳しくない設計者が行っているのが現状です。

つまり、構造設計図どおりの施工になっているかを正しく判断できる人が建設現場にいないということです。法改正によりチェック体制が強化されたのは「構造計算書」「構造図」という書面の内容のみ。そのため、建築構造における工事現場での手抜き工事や偽装・隠蔽行為が起きやすい環境は昔も今も全く変わっていないのです。

公的なデータはありませんが、建築現場の工事監理に構造設計者が関与する物件は全体で5%以下だと思われます。戸建住宅は0%、賃貸マンションもほぼ0%、ビルや分譲マンションでようやく20%といったところでしょうか。残りの80%は、構造躯体部分の工事監理も意匠設計者が行っています。

現状では、意匠設計者による構造躯体の工事監理は十分に機能しているとは言えず、ゼネコンや現場監督任せの傾向にあります。そして、人手不足という社会的背景の影響によりゼネコンの現場監督レベルも悪化してきており、工事監理の品質低下により起こるトラブルがニュースとして顕在化しています。

構造躯体の専門家ではない意匠設計者が、なぜ構造設計者に代わり構造躯体まで工事監理をしているのか。それには以下のような背景が関係しています。

- デベロッパーからの工事監理予算に構造設計者への外注費用が含まれていない状況

- 専門家による工事監理で解決できるトラブルの多さを知らない、デベロッパーの構造躯体管理意識の欠如

- 意匠設計事務所による外注費用削減

- 欠陥の見逃しがあってもゼネコンが対処してくれるだろうという責任感が欠落した意匠設計事務所の存在

中には、何の疑問を持つこともなく、単なる習慣として行われている場合もあります。

5 自分の家が手抜き工事や耐震偽装に遭わないために出来ることは?

どうすれば手抜き工事や偽装といった不正行為を避けることができるのでしょうか?

戸建て住宅やマンションを新築・購入する時は、建物の構造に関する品質管理を徹底している建築会社を選択・依頼することをお勧めします。

5-1 多くの建築会社は自社に構造設計の専門家がいない

建築会社には、ハウスメーカーや設計事務所、建設会社、デベロッパーなどがあり、それぞれが得意分野を持っています。しかし、構造設計を専門的に経験した技術者を社内に有する会社は少なく、一般的に構造設計業務は外注されます。

マンションを建築する多くの場合、建て主であるデベロッパーはまず意匠設計事務所に設計を依頼します。元請けである意匠設計事務所は外注費削減のため、技術力よりも構造設計費の安さを重視して構造設計事務所を選ぶことがよくあります。

本来、構造設計者は工事監理補助も行い、構造部分の品質をしっかりと監督するべきですが、予算の都合で構造のことを十分に理解していないまま元請け意匠設計事務所が行うことが多いのが現状です。そのため、たとえ悪意のある手抜き工事や偽装がなくても、品質にバラつきが生じることが避けられません。

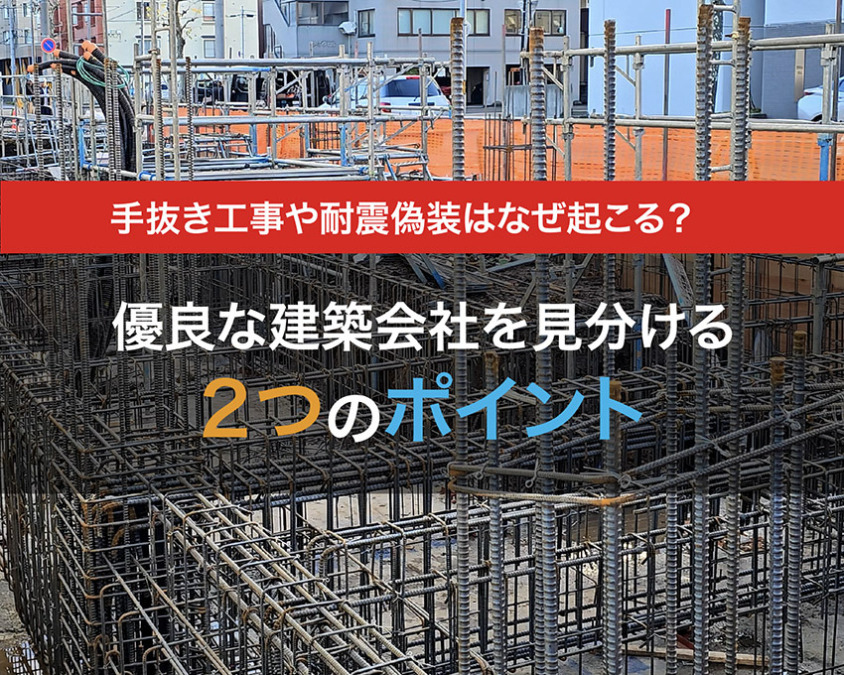

5-2 ここが分岐点!建築会社に必ず確認した方がよい2つのポイント

ご安心ください。構造に関する品質管理を徹底しているデベロッパーも確かに存在します。そのような信頼できる建築会社かどうかはどのように判断すればよいのでしょうか。

新築・購入する際には、建築会社に「品質管理のためのマニュアルがあるか」「必要に応じて専門の技術者が関与しているか」を必ず確認するようにしましょう。

品質管理を徹底している建築会社は、お客様が求める性能の目標値を設定し、その目標を達成するために設計・工事監理において独自のチェックリストを作成しているものです。

また、外注先の構造設計事務所の設計においても価格最優先ではなく高い技術力も重視し、工事監理に構造設計者を関与させることで、確かな品質を提供しています。

5-3 構造設計事務所であるさくら構造独自の耐震基準「TSUYOKU」

私たちさくら構造が自ら定めた独自の耐震基準「TSUYOKU」では、耐震建築家※が構造設計と工事監理に必ず関与しています。また、設計品質・現場品質ともに属人化の要素を排除。厳格なガイドラインによって手抜き工事や偽装、施工不良を無くすことはもちろん、バラツキを減らす品質管理を徹底しています。

※耐震建築家:建築構造を専門とする建築士のうち耐震性能の向上を目指した「工学的判断」の修練に常に取り組み耐震建築の専門家としての大義を自ら定め、社会課題解決に取り組む建築家のこと。

「TSUYOKU」の詳細はこちらをご参照ください。

https://tsuyoku.jp/

■参考:「TSUYOKU」をわかりやすく解説した動画

・「耐震基準の上をいく。」 TSUYOKU コンセプトムービー

https://youtu.be/VKasiXuftcY?feature=shared

・耐震建築家による、地震に強い暮らしをつくる“独自の高耐震基準” TSUYOKU

https://youtu.be/mWY3qbpBpto?feature=shared

・一級建築士が語る 構造躯体コストを最適化する建築設計のポイント~お金をかけずに耐震等級をあげるには~

https://youtu.be/c8nrVmcBhwY?feature=shared

・建設工事の品質を高め、誰もが安心して暮らせるように。

https://tsuyoku.jp/tsuyoku_story03/

6 まとめ|耐震性能への強い関心があなたの住宅を耐震偽装から守る

今回は「耐震偽装」をテーマに、過去に起きた事件とその背景、そして手抜き工事や偽装の被害に遭わないためのポイントについてお話ししました。

さくら構造では「高耐震を、あたりまえに」というミッションを掲げ、高耐震建築の普及に努めています。私たち構造設計者にとって、耐震偽装は決して許されない行為であり、深い憤りを感じる出来事です。

しかし、このような問題を繰り返さないためには、過去の事件から学び、建築業界全体が透明性と信頼性をより一層重視する姿勢を持つことが求められます。

また、耐震偽装の排除や高耐震建築の普及を進めるには、建築関係者だけでなく、建て主や家の新築・購入を検討している方、建物の利用者の皆様の意識や価値観も重要です。住まいに対する「安心・安全」という価値を共有し、ともに取り組んでいければと願っています。

こちらの記事が、安心して暮らせる住まいを選ぶための参考となり、未来の住まいづくりの一助となれば幸いです。

- 国土交通省,構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会 報告書

- 細野透,耐震偽装 なぜ、誰も見抜けなかったのか

- A-Forum,耐震偽装事件発覚から10年-事件は日本の構造設計界に何をもたらしたのか-

- 【一級建築士が解説】耐震性能の高い家を建てるために必要な建築知識|耐震基準と耐震等級

- TSUYOKU STORY 04 【工事監理のリアル】構造設計のプロ「耐震建築家®」による品質管理と高耐震の現場に...