2025年4月に4号特例の改正が施行されました。

4号特例とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な建築物(木造2階建て住宅など)について建築確認申請の際に、構造計算に関する審査などを省略できる制度です。

住宅を建てる過程の中に、地震や風、建物の重さなどに対して安全であることを確認する「構造計算」という大切な計算があります。

しかし、この4号特例において区分された4号建築物という建物では「構造計算を省略してもよい」とされていました。

2025年4月に、建築物の省エネ基準適合義務化や住宅の安全性向上のため建築基準法が改正され、4号特例が見直されましたが、依然として構造計算の省略を許される建物は存在しています。

この記事では、一部の木造戸建住宅は構造計算がされていないという事実と、時代背景や構造計算されないことによる問題点、そして、2025年4月の改正のポイントについて解説します。

1 耐震偽装事件から20年、木造戸建住宅の構造計算”不要”による問題とは?

改正前後の内容の変化を正しく理解するために、まずは建築基準法改正前となる2025年3月までの木造戸建住宅の扱いについて説明します。

改正後の内容だけ知りたいという方は、「4. 2025年4月改正で何が変わった?4号特例の変更点と新築への影響」まで読み飛ばしてください。

先ほども簡単に説明した通り、構造計算は建物が地震や台風、重さなどのさまざまな力に耐えられるかを計算で確認する重要な工程です。柱や梁、基礎のサイズを決定し、住宅の安全性を保証します。

しかし、一部の木造戸建住宅ではこの重要な作業が必要ないとされています。

この記事は、2005年に有名な耐震偽装事件が起きた際に、構造設計一級建築士である弊社代表の田中が書いたものです。当時は、構造計算書の偽装そのものについては大きく取り上げられましたが、「木造戸建住宅ではそもそも構造計算されていない」という事実については、ほとんど注目されることがありませんでした。

1995年の阪神・淡路大震災では6,432名もの命が失われました。その中でも「建物倒壊」による死因の割合は83.3%と驚異的な数字となりました。当時、建築基準法により多くの民家に見られる木造2階建ての建物は、「家」の安全性を確認する構造計算を行わなくてもよかったのです。

この被害と建築基準法の矛盾による強い違和感が、田中がこの記事を書こうと思ったきっかけでした。

2 なぜ?木造戸建住宅の構造計算が不要だった過去と4号特例の背景

構造計算書偽装問題はなぜ起きてしまったのでしょうか。偽装の背景について説明します。

2-1 4号建築物と4号特例について

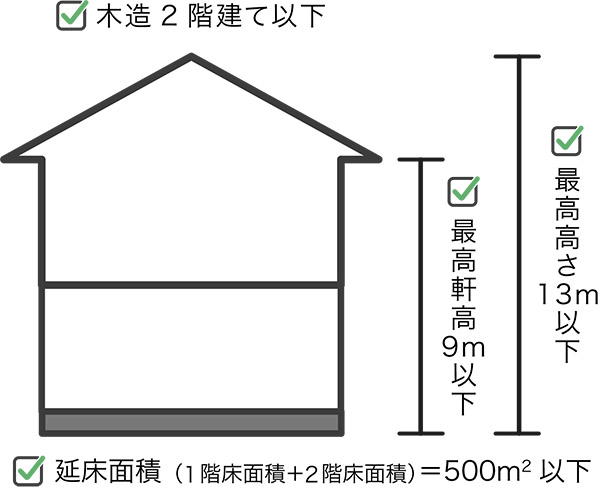

4号建築物となる建物の条件

| 1号 | 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの |

|---|---|

| 2号 | 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500m2、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの |

| 3号 | 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの |

| 4号 | 前3号に掲げる建築物を除く(以下略) |

改正前の2025年3月31日までの建築基準法では、木造2階建て以下で床面積が500平方メートル以下、軒高9メートル以下、高さ13メートル以下の一定規模の建物は、構造計算をする必要がありませんでした。

このような建築物は、建築基準法では「4号建築物」と呼ばれています。

実は、一般的な戸建て住宅の多くはこの範囲に収まるため、皆さんが建てたマイホームも4号建築物に当てはまる可能性が高いのです。

この4号建築物は、一定の条件を満たしていれば構造計算を行わずに建てることができました。

さらに、1983年には4号建築物を対象とした、建築確認の審査手続きを簡略化する特例措置が設けられました。これが「4号特例」です。建築士が設計した場合、構造計算に関する規定や防火・避難に関する規定などの一部審査が省略できました。

2-2 4号建築物の構造計算不要の背景「木造戸建住宅の審査における効率化」

4号建築物となる建物(法改正前)

「4号特例」が導入された1983年当時、1981年の建築基準法改正により新耐震基準が適用され、審査業務が煩雑化し、審査官の負担が増加していました。

そのため、比較的小規模な建築物については構造計算の詳細な審査を省略し、効率化を図るために「4号特例」が導入されたと推測できます。

この特例により、木造戸建住宅の審査が効率化され、多くの住宅が短期間で供給されるようになりました。当時は、過去の経験則や職人の技術が重視され、「このくらいの規模なら、昔からのやり方で問題ないだろう」と考えられていたため、小規模な木造戸建住宅については構造に関わる審査を省略しても安全性に大きな問題はないと判断されていました。

しかし、構造設計の専門家である構造設計一級建築士の視点からすれば「耐震性能を軽視する法律」とも言える側面を持つため、長期的に良質な住宅を提供するという考え方は後退した、と言えます。

3 構造計算なし木造戸建住宅の危険性:地震リスクと設計の落とし穴

4号特例の導入によって構造に関わる審査が効率化された反面、建物の安全性について様々な問題が浮上しました。

3-1 問題①壁量計算すらしていない建物が存在する可能性が生まれた

4号特例では、構造計算だけでなく、壁量計算などの簡易なチェックも、建築確認・審査(検査)も受けずに建てることが可能でした。

4号建築物は構造計算が義務付けられていませんが、建築基準法で定められている最低限の性能を確保するには「仕様規定」を守らないといけません。仕様規定とは、最低限行わなければならない、建物の安全性を簡易的に確認するための決まりのことです。

仕様規定にはいくつかの審査項目がありますが、構造関係規定を満たすために必要なのが壁量計算です。

緻密な構造計算とは異なり、壁量計算は「とりあえず必要な壁の量が足りてるか確認する」という簡単な計算です。

車で例える構造計算と壁量計算

構造計算

コンピュータ上で衝突時の変形や強度を解析する衝突シミュレーション(CAE解析)

壁量計算

安全装備(シートベルトやエアバッグ)の有無のチェック

建築確認・審査(検査)の省略により、悪意のある業者が壁量計算すらも行わず建築する可能性が生まれてしまったのです。

3-2 問題②設計者の当たりはずれが大きく、建物の品質にばらつきが生まれた

4号建築物は、建築基準法(仕様規定)上は問題がなくても、構造のプロである構造設計者が全く関わらないケースが多くありました。

経験豊富な設計者であれば安全性を十分に考慮した設計を行いますが、一方で、構造に詳しくない他分野の設計者が担当した場合、耐震性が不十分な建物になってしまう可能性が高まってしまいました。

国土交通省の研究でも、過去の地震災害において、構造計算を行っていない木造戸建住宅に被害が集中する傾向が認められています。

3-3 問題③現代の多様化する住宅では、構造計算が必要なケースが増えている

昭和や平成初期に建てられていたような画一な木造戸建住宅であれば、経験則や壁量計算で安全性を確保しやすい面もありました。

しかし、現代の住宅はより自由な設計が求められるようになり、従来の計算法では安全性を確認しきれないケースが増えています。

例えば、

- 大開口のあるリビング(吹き抜けや大きな窓のあるデザイン)

- 壁の少ない開放的な間取り

- ルーフテラスなどの屋上利用やグランドピアノや書庫(大量の本棚)など大きな重量がかかる住宅

こうしたプランにおいては、「必要な耐力壁の面積」を確認する壁量計算や「壁の平面配置のバランスをとる」4分割法で一定の安全性を確認することはできますが、それでも特殊な形状による力の伝わり方までは把握しきれないことがあります。

そのため、これらのプランでは、十分な耐震性を保証できない可能性が高まります。

こうした現代の住宅設計のニーズに対応するためにも、構造計算が必要な場面は確実に増えているのです。

つまり、建築基準法上は問題がなくても「木造だから構造計算は不要」とは一概に言えないということです。

4 2025年4月改正で何が変わった?4号特例の変更点と新築への影響

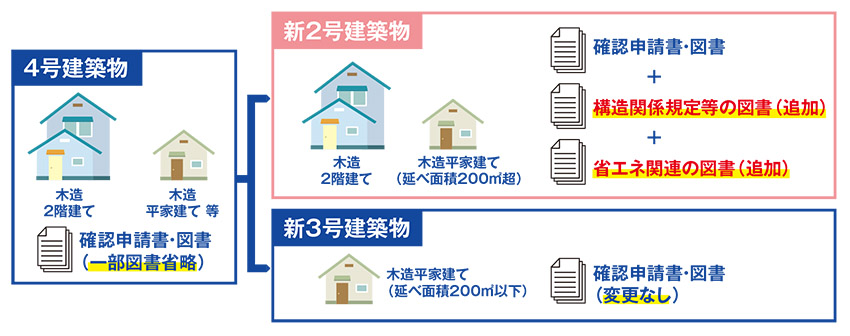

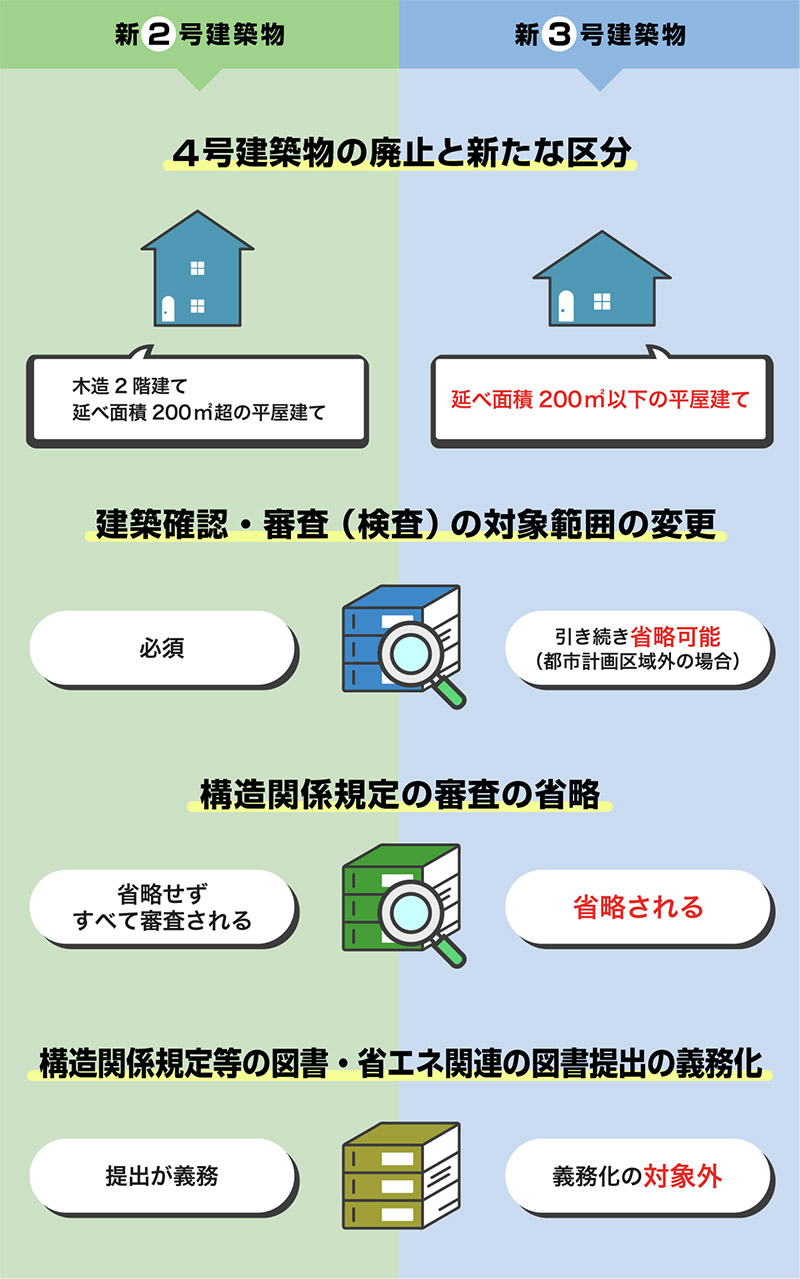

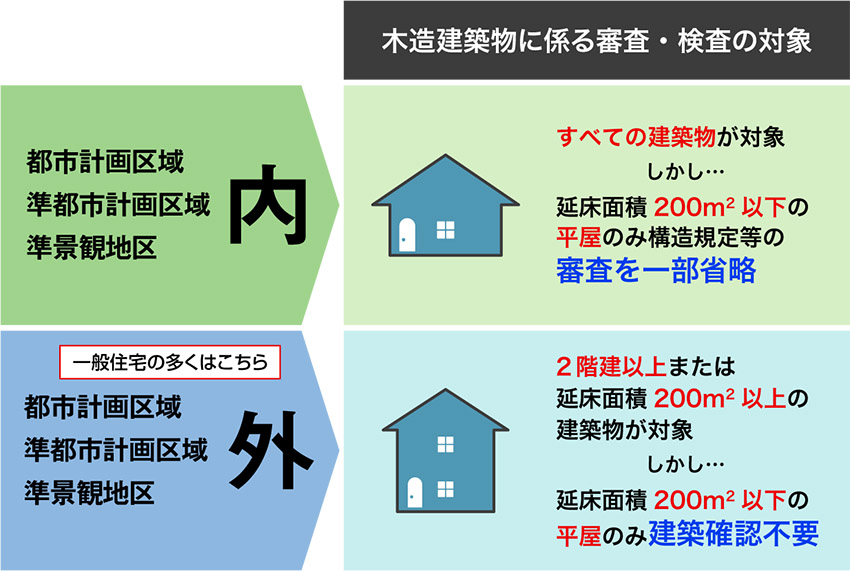

省エネ基準の適合義務化に合わせ、2025年4月からは4号特例の対象範囲が縮小されました。従来の4号建築物という区分がなくなり、新たに「新2号建築物」と「新3号建築物」に区分されました。

4-1 4号特例改正前後の変更点

出典:「2025年4月からルールを改正します!」国土交通省(URL:https://www.mlit.go.jp/common/001744375.pdf)

主な変更は、以下の通りです。

- 4号建築物の廃止、新2号建築物と新3号建築物区分の新設

- 建築確認・審査(検査)の対象範囲の変更

- 構造関係規定の審査の省略

- 構造・省エネ関連の図書提出の義務化

4号特例改正後の変更点

つまり、4号建築物は廃止され、新2号建築物が新設されたことで、建築確認・審査(検査)が必要となり、構造関係規定の審査の対象となる木造戸建住宅が増えました。結果として、チェック体制が強化されたと言えます。

しかし、新3号建築物という区分が設けられたことで、実質は4号建築物が名前を変えて存続することになりました。

<< 法改正後 >>

建築確認・審査(検査)の対象範囲

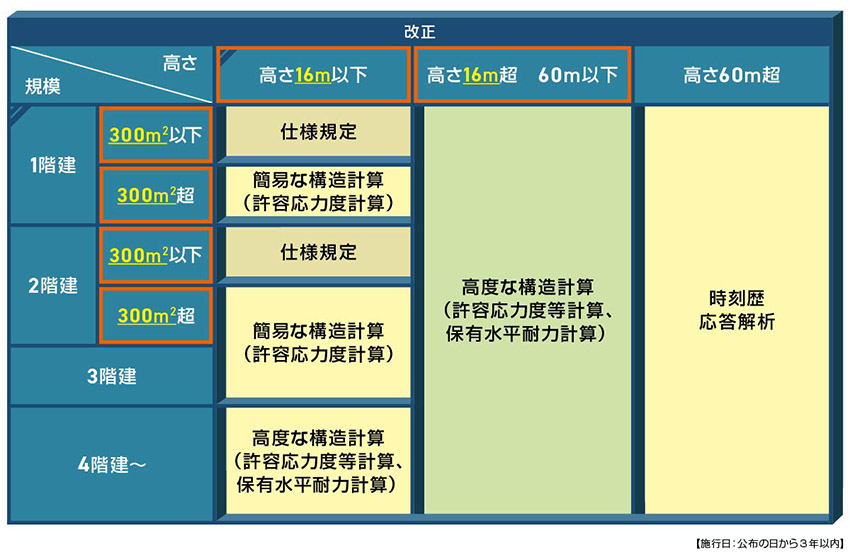

また、構造計算の対象となる規模も変更されます。基準となる高さが変わり、4階建て以上は高度な構造計算が必須となりました。

構造計算の対象規模は、建築確認・審査(検査)の対象範囲とは基準が異なるため、混同しないように注意が必要です。

<< 法改正後 >>

木造建築物の構造計算対象の規模

出典:「令和4年改正 建築基準法について」国土交通省(URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html)

4-2 4号特例改正の背景にある「構造安全性の向上」と「省エネ基準」

出典:国土交通省 令和4年度改正建築物省エネ法の概要(URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html)

今回の建築基準法改正の主な背景は、住宅の構造安全性を高めることにあります。

従来の4号特例では、小規模な木造戸建住宅の構造計算が省略可能でした。しかし、過去の地震災害では、構造計算を行っていない木造戸建住宅に被害が集中する傾向が見られ、構造安全性の確保が課題となっていました。

また、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向けた取り組みとして、建築物の省エネ性能向上が求められています。

建築物省エネ法で定められている「省エネ基準」への適合義務化は、これらの背景と深く関連しています。

従来の4号特例では「構造関係規定の審査を省略」できる仕組みがありましたが、省エネ基準の審査で建築全体のチェック体制が強化される以上、構造の確認だけを省略し続けるのは不自然です。

こうした現状との矛盾を解消するため、省エネ基準の審査と同時に、構造のチェックも厳格化する必要があったと考えられます。

つまり、今回の改正は、構造安全性の向上と省エネ性能の向上という、二つの重要な目標を同時に達成するためのものだと言えます。

5 これから家を建てたい人にとっての法改正のメリット・デメリット

これから家づくりをする方にとっては、今回の建築基準法の改正によって次のようなメリット・デメリットがもたらされると考えられます。

<メリット>

- 住まいの安全性向上

構造審査対象の住宅が増えることで、ずさんな設計が減り、耐震性の高い住宅が増えることが期待できる - 省エネ性能の向上

断熱性や気密性の高い住宅が増え、光熱費の削減に繋がる - 住宅の資産価値向上

構造計算を行うことによって、住宅の価値を長期的に維持しやすくなる

<デメリット>

- 工期の長期化

構造審査が厳格化されることで、設計者や審査官の業務負担が増えるため、コストの上昇や設計期間の長期化が懸念される - 建築コストの増加

構造計算や建築確認の申請費用、省エネ基準への適合に必要な建材や設備が増えることで、建築コストが増加する可能性がある - リフォーム費用の増加

法改正後の基準に適合しない物件については、適合させるための追加工事が必要となる可能性がある

6 改悪?改善?構造設計の専門家は今回の改正をどう評価する?

今回の4号特例の見直しは、抜本的な解決には至っていません。しかし、構造関係規定の審査・構造計算の対象が増える方向になったことは、耐震性の向上という点で一歩前進したと言えます。

弊社さくら構造株式会社のMissionである 「高耐震を、あたりまえに」 という考え方にとっても、今回の改正は前向きな変化と捉えています。

<賞賛すべき点>

● 新2号建築物の新設により構造関係規定の審査の「ノーチェック体制」が改善される

<課題が残る点>

● すべての建物に構造計算が義務化されず、都市計画区域外における新3号建築物は4号建築物と同様に建築確認・審査(検査)の対象外

構造計算が必要な木造建築物の規模が延床面積500㎡超から300㎡超へ引き下げられ、木造建築物の壁量基準等の見直しがされましたが、真の意味での「構造計算の義務化」には踏み込んでいないという結果になりました。

7 すべての建物に構造計算を!安全な家づくりのための賢い選択

「建築基準法で構造計算が不要とされている建築物は、構造計算そのものが出来ない」と誤解している方がいますが、実は構造計算が必要ない規模の建物でも、構造計算書を依頼することが可能です。

実際に近年では、法改正前の4号建築物であっても構造計算書の作成を希望する人が増える傾向がありました。

その理由を、建築業界の立場から考察しました。

7-1 耐震性における住宅購入者の関心の高まり

この背景には、地震大国である日本において、耐震性に対する関心が高まっていることが挙げられます。

過去の大地震の影響や、メディアでの耐震性に関する報道が増えました。さらに、SNSの普及により、建築知識を持つ「プロ施主」と呼ばれる人々が増加しています。耐震性に関する情報発信が増えたことと、その情報を受け取りやすい環境ができたことが要因と言えるでしょう。

7-2 高耐震の需要増加に対する工務店の対応と市場の変化

出典:株式会社一条工務店 地震の時も台風の時もこの家が一番安全な場所(URL:https://www.ichijo.co.jp/technology/quakeproof/)

こうした耐震性への関心の高まりを受け、多くの工務店も積極的な対応を見せています。

特に、構造計算を実施していることを売りとする住宅メーカーや工務店が増加傾向にあります。パンフレットや広告で「当社は構造計算を実施しています」「耐震等級3※を取得しています」といったPRを目にしたことがあるでしょう。

消費者の耐震性に対するニーズが、結果的に住宅の品質向上にもつながっています。

自主的に構造計算を依頼することは、地震などの自然災害への備えとなります。他にも将来的な資産価値の向上、施工品質の向上など、多くのメリットがあります。

これらの理由を踏まえ、構造計算の重要性を理解し、安全で快適な家づくりを検討することを推奨します。

※耐震等級:住宅の耐震性能の指標で、1~3の等級がある。高い等級ほど、耐震性能が高いことを表す。

8 マンションの耐震性能は?今後の動向と住宅購入者が知るべきこと

木造戸建住宅に加え、鉄筋コンクリート造のマンションなどでも耐震性への関心が年々高まっています。

しかし現状では、マンションの多くは『最低限の耐震性能』にとどまっています。

一般的に、分譲マンションの多くは耐震等級1、すなわち『最低限の耐震性能』で設計されています。建築基準法を満たしているものの、大地震後の継続使用や万が一に備えた安全性を保証するものではありません。

一方で、戸建住宅では耐震等級2や3を取得する物件が増えており、このギャップに疑問を持つ消費者が増加しています。

8-1 構造設計一級建築士の予想|マンション市場は耐震性能のニーズがさらに高まる

今後、マンション市場においても「より高い耐震性能を求める動き」が顕著になると予想されます。

特に、以下のような変化が考えられます。

① 購入者の意識変化

前述の通り、SNSなどのインターネットを通じて建築に関する情報を得る層が増えています。

従来のように販売店任せで購入を決めるのではなく、自ら積極的に情報を収集する人はさらに増えるでしょう。「マンションでも耐震等級を確認すべき」という考えが広がることで、デベロッパー側も対応を迫られることになります。

② 耐震等級2・3、長期優良住宅認定を受けたマンションの登場

戸建住宅市場で耐震等級2、耐震等級3、長期優良住宅の取得が一般化しつつあることを受け、マンション市場でも差別化を目的とした高耐震マンションの供給が始まる可能性があります。

③ リセールバリューを考慮した設計の増加

耐震性の高いマンションは、将来的に中古市場でも評価されやすくなると考えられます。そのため、投資目線での耐震性への需要が高まり、結果的に耐震等級の向上が進む可能性があります。

現状では、マンションの耐震性能が「最低限」なのが一般的ですが、今後は購入者の意識変化や市場の競争を背景に「より高耐震なマンションが求められる時代」が到来すると予想しています。

構造設計の観点からも、こうした動きを見据えた設計の重要性が増していくでしょう。

9 まとめ|2025年4月改正後の木造戸建住宅、構造計算で安全・安心な暮らしを

2025年4月の4号特例改正により、木造戸建住宅の構造安全性に関する基準が見直されました。建築確認や構造計算の省略が認められていた対象範囲が縮小され、より多くの住宅で安全性の確認が求められるようになりました。

しかし、新3号建築物という構造の審査が不要な対象が残存している以上、十分な改正とは言えません。人の命と建物の資産価値を守るためには、すべての建物が構造の審査を受けるべきです。

木造戸建住宅を建てる際は、

- 構造計算が義務付けられているかを確認する

- 必要に応じて自主的に構造計算を依頼する

- 耐震性能の高い設計を意識する

これらが重要です。大切な人と家の安全を守るためにも、適切な知識を持ち、慎重に家づくりを進めることを推奨します。

- 内閣府防災情報のページ:阪神・淡路大震災教訓情報資料集【02】人的被害

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/data/detail/1-1-2.html - 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書 概要

https://www.mlit.go.jp/common/001155088.pdf - 被害状況・被害要因等の分析 – 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001287789.pdf - 新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法 – 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001184898.pdf - 「2025年4月からルールを改正します!」国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001841001.pdf - 国土交通省「改正建築基準法について」

https://www.mlit.go.jp/common/001576404.pdf

- TSUYOKU STORY 04 【工事監理のリアル】構造設計のプロ「耐震建築家®」による品質管理と高耐震の現場に...

- 【暴露シリーズ】「鉄筋コンクリートだから地震に強い」は大間違い!一級建築士が教える 壁式RC造の見分...