「家を建てたいけれど、専門知識がなくて“良い家”の基準が分からない。」

「住宅性能表示制度の高い等級を受けた物件は長期優良住宅と同じ?」

「長期優良住宅って、とにかく高性能な家ってこと?」

そんな疑問や誤解を抱えている方もいるかもしれません。

この記事では、「住宅性能表示制度」「長期優良住宅」の正しい知識を紹介しつつ、家づくりで多くの人が陥りがちな二つの制度に関する誤解を解消します。

1 制度の目的の違い|住宅性能表示と長期優良住宅それぞれの役割を解説

「住宅性能表示制度」と「長期優良住宅認定制度」は、建物の性能を“見える化”することで、建築の専門知識がない人でも安全・安心な住まいが選べるように手助けをしてくれる制度です。

似ているようで、役割は全く違います。それぞれの制度の目的を知ることが、後悔しない家づくりへの第一歩です。あなたの家づくりに本当に必要な制度はどちらでしょうか。

1-1 住宅性能表示制度とは?家の「健康診断書」で、耐震性や省エネ性能が丸わかり!

出典:新築住宅の住宅性能表示制度ガイド

(URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/081001pamphlet-new-guide.pdf)

住宅性能表示制度は、家の「健康診断書」のようなものです。耐震性(地震への強さ)、断熱性(暑さ寒さ対策)、省エネルギー性(光熱費の節約)、バリアフリー性(高齢者や体の不自由な方への配慮)などを10分野・34 事項に区分し、住宅の性能を共通の基準で評価して、分かりやすく表示する制度です。

「この家は地震に強いのかな?」「冬でも暖かく過ごせる?」といった疑問を持った時に、客観的な指標として役立ちます。

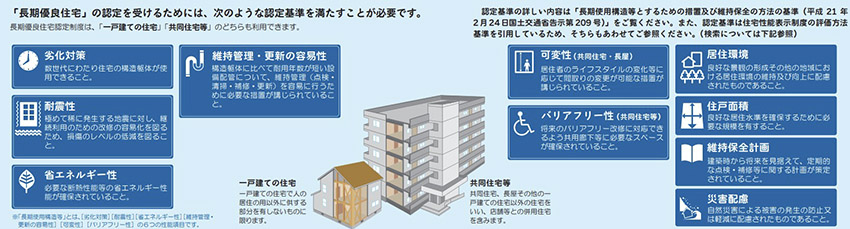

1-2 長期優良住宅認定制度とは?長持ちする家づくりを応援!国が認める「高品質住宅」の証

出典:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の概要について

(URL:https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/uc/files/chouki_sinchiku.pdf)

長期優良住宅認定制度は「良い家を建てて、長く大切に住み続けたい」という願いを叶えるための制度です。国が定める高い基準(耐震性、耐久性、省エネルギー性、維持管理・更新の容易性など)を満たした住宅を「長期優良住宅」として認定します。

これは、単に性能が高いだけでなく、世代を超えて住み継がれるような、質の高い家づくりを国が後押しする制度です。

よくある誤解①|住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度

■「住宅性能表示の高評価を受けた物件は長期優良住宅と同じ」は間違い

長期優良住宅認定制度は、住宅を長持ちさせる性能に特化しているため、例えば、居住するうえで重要であっても建物の長持ちに関係がない音環境(住宅の内部や外部で発生する音)などの評価は求められていません。

一方、住宅性能表示制度には耐震性や省エネ性、音環境などさまざまな住宅性能の項目が定められています。

つまり、目的と基準が異なる二つの制度には認定の相関関係はなく、住宅性能表示制度で高評価を受けているからといって、長期優良住宅の認定が取れるということはありません。

ちなみに、住宅性能表示制度は一部の項目だけを選んで評価を受けることができます。また、項目には等級が設定されているため、取得の有無だけではなく等級もあわせて確認する必要があります。

■「どちらの制度も新築住宅のみを対象としている」は間違い

住宅性能表示制度は新築住宅だけでなく、既存住宅の性能評価も可能です。長期優良住宅認定制度は基本的には新築住宅を対象としていますが、既存住宅を一定の性能向上改修を行うことで認定を受けることも可能です(長期優良住宅化リフォーム)。

2 評価と認定の仕組みの違い|誰が、どうやって「良い家」と認めているのか?

「国に認められた制度」と聞いて安心するのは当然ですが、「誰が」「どのような基準で」認定しているのか、その違いを知ることも大切です。

住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度では、評価・認定を行う機関が異なります。この違いを理解することで、表面的な安心感だけでなく、それぞれの専門機関の信頼性に基づいて「良い家」を見極めることができるでしょう。

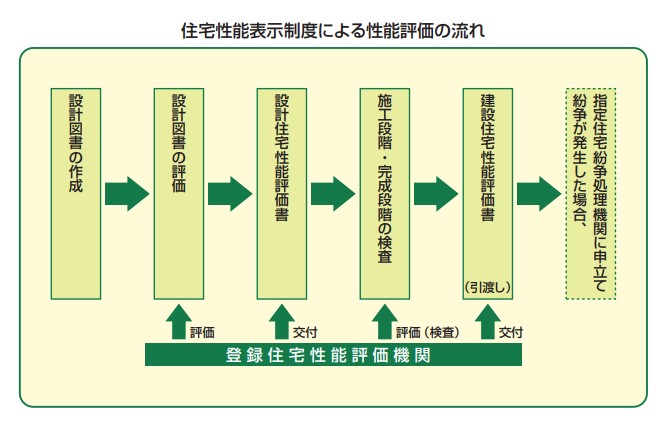

2-1 住宅性能表示制度の評価の仕組み:第三者の目でチェックして住宅の性能を証明

出典:新築住宅の住宅性能表示制度ガイド

(URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/081001pamphlet-new-guide.pdf)

住宅性能表示制度では、国土交通大臣の登録を受けた第三者機関(登録住宅性能評価機関)が、設計図書の段階と建築工事の段階で、住宅の性能を厳しく評価します。

第三者機関によって客観的に評価されるからこそ、安心して住宅の性能を比較検討できるようになります。評価結果は「住宅性能評価書」として発行されます。

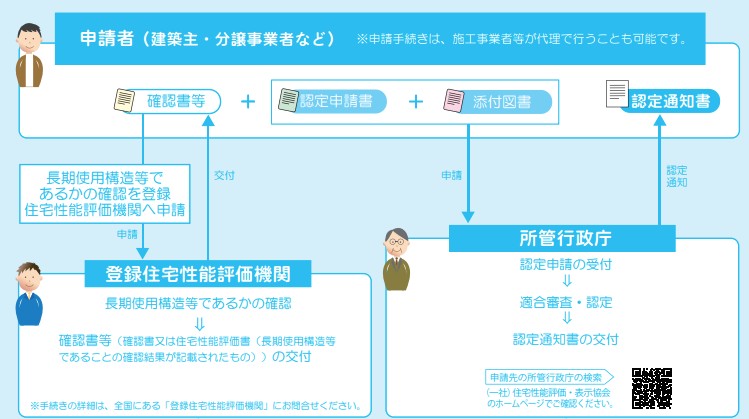

2-2 長期優良住宅認定制度の認定の仕組み:第三者機関が技術的な審査をして所管行政庁が認定する

出典:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の概要について

(URL:https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/uc/files/chouki_sinchiku.pdf)

長期優良住宅認定制度では、まず登録住宅性能評価機関が建築主の作成した住宅の建築計画に基づいて技術的な基準への適合性をチェックし、その結果(適合証)を踏まえて、所管行政庁が維持保全計画なども含めた内容を総合的に確認し、長期優良住宅として認定を行います。

設計段階で一定の性能基準を満たしているかどうかを審査され、認定されると長期優良住宅としての様々なメリットを受けることができます。

どちらの制度も、住宅の性能に関して専門的な知識を持つ第三者機関が重要な役割を担い、客観的な評価や審査を行うことで、消費者の安心や住宅の質の向上に貢献しています。

よくある誤解②|住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度

■「申請した物件を国がチェックしている」は間違い

二つの制度はどちらも国が定めている制度ですが、評価や審査などのチェックに国が直接関与している、という認識は正確ではありません。

住宅性能表示制度の評価は国の機関ではなく、登録された民間の第三者機関が行います。長期優良住宅は、申請された住宅が技術基準を満たしているかを最終的に判断するのは所管行政庁ですが、その判断の根拠となる技術的な審査は国土交通大臣の登録を受けた民間の登録住宅性能評価機関が行います。

住宅性能表示制度は評価書の交付が最終的な性能の証明となるのに対し、長期優良住宅認定制度は第三者機関のチェックを経て、行政庁による「認定」が行われる点で異なります。

■「どちらの制度も完成した住宅に対して申請するもの」は間違い

住宅性能表示制度は、設計段階と建設段階で評価を受けることで、それぞれ「設計住宅性能評価書」「建設住宅性能評価書」が発行されます。新築住宅だけでなく、既存住宅の性能評価も可能です。

長期優良住宅認定制度は原則として着工前に所管行政庁に申請し、認定を受ける必要があります。設計内容が基準に適合しているかどうかが審査されます。工事完了後には、認定された計画に基づいて工事が行われたかどうかの報告が求められます。

3 【お金も暮らしも変わる】住宅性能表示と長期優良住宅、それぞれのメリットを比較

「住宅性能表示」と「長期優良住宅」、どちらの制度がお得になるのか気になりますよね。それぞれに税金やローン、保険の優遇措置など、似たような情報があって、ややこしいと感じている方もいるのではないでしょうか。

制度の違いを知らずに安易に選んでしまうと、自分にとって本当に「得」になる選択を見誤ってしまう可能性があります。

後悔しない賢い家づくりを実現するためにも、それぞれの制度がもたらすお金と暮らしのメリットをしっかり比較・検討しておきましょう。

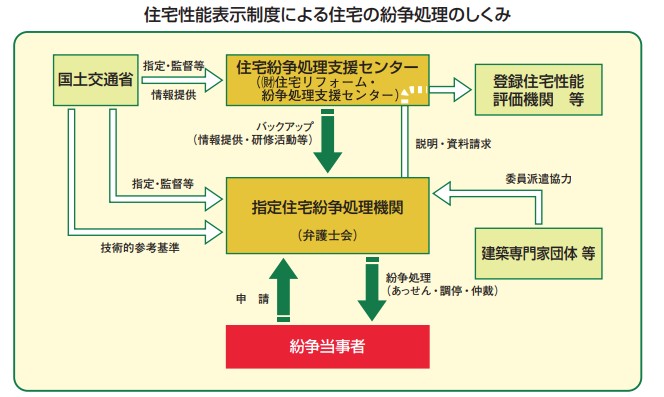

3-1 住宅性能表示制度のメリット:安心と経済的メリットも!

出典:新築住宅の住宅性能表示制度ガイド

(URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/081001pamphlet-new-guide.pdf)

住宅性能表示制度を利用することにより、住宅ローン減税の優遇措置や地震保険料の割引などが受けられる場合があり、第三者機関が発行した性能評価書は、住宅の価値を客観的に示す強力なツールとなります。将来的に住宅を売却する際にも、性能評価書があることで買主は安心して購入を検討でき、適正な価格での売却につながる可能性が高まります。

また、建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合には、指定住宅紛争処理機関による紛争処理を利用できる仕組みになっています。

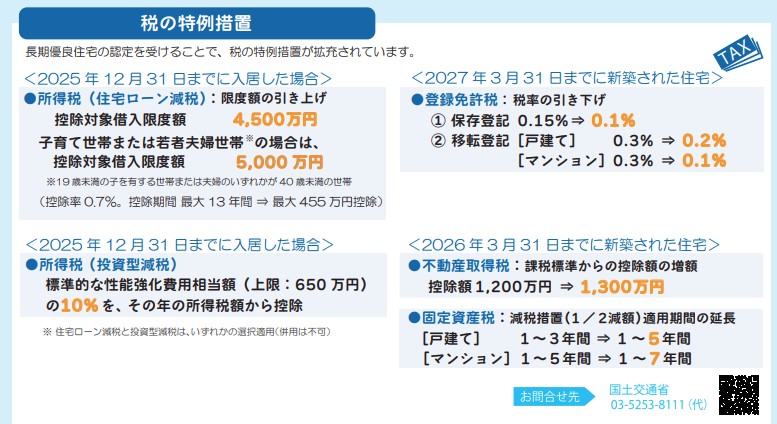

3-2 長期優良住宅認定制度のメリット:税金が安くなる!?長く住むほどお得!

出典:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の概要について

(URL:https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/uc/files/chouki_sinchiku.pdf)

長期優良住宅として認定されると、様々な税制上の優遇措置を受けることができます。具体的には所得税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税などが軽減される場合があります。

また、住宅ローンの金利優遇や地震保険料の割引など、経済的なメリットが大きいのが特徴です。質の高い住宅を長く大切に使うことで、住めば住むほどお得になる制度と言えるでしょう。

よくある誤解③|住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度

■「住宅性能表示制度も長期優良住宅認定制度も税金優遇は同じ」は間違い

税制上の優遇措置は、住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度で異なります。

住宅性能表示制度における税制上の優遇措置は限定的ですが、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠拡大、地震保険料割引、間接的な住宅ローン減税などに繋がる可能性があります。優遇措置が設けられていても一定の等級以上の評価が必要となる場合があるため、注意が必要です。

一方、長期優良住宅は地震保険料割引や住宅ローン減税のほか、登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減、固定資産税の軽減期間の延長などの優遇を受けられる可能性があります。一般的に、長期優良住宅の方が、税金の控除額や軽減措置の幅が大きい傾向があります。

税制優遇の内容や適用要件は変更される可能性があります。最新の情報は、国土交通省や国税庁のウェブサイトなどで確認するようにしてください。

■「長期優良住宅の認定を受けると住宅性能表示のメリットが消える」は間違い

二つの制度には地震保険料や住宅ローンの優遇といった共通のメリットが存在するため「どちらか一方の制度で優遇措置を受ければ、もう一方の制度のメリットは重複して無意味になるのでは?」といった誤解が生じやすいようです。

実際は、長期優良住宅の認定を受けていても、住宅性能表示制度の評価を受けることは可能です。むしろ、両方の制度のメリットを組み合わせる相乗効果によって、より大きなメリットを生み出すことができます。

4 まとめ|住宅性能表示と長期優良住宅を正しく理解して、納得のいく「良い家」を選びを

住宅性能表示制度は、家の性能を「見える化」し、安心して暮らせる家を選ぶための心強い味方。一方、長期優良住宅認定制度は、国が認める高品質な住宅で、長く快適に、そして経済的に暮らすためのパスポートのようなものです。

それぞれの違いとメリットを理解すれば、あなたにとって本当に「良い家」を見つけられるはずです。制度を賢く活用して、理想の住まいを実現しましょう。

- 出典:新築住宅の住宅性能表示制度ガイド

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/081001pamphlet-new-guide.pdf - 出典:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の概要について

https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/uc/files/chouki_sinchiku.pdf

関連記事一覧

建築基準法の耐震性能|加速度と建物被害の関係性とは?

【暴露シリーズ】構造計算していない木造戸建住宅に潜むリスク!2025年「4号特例」...

【暴露シリーズ】なぜ「新耐震基準」が倒壊?能登・熊本地震の被害が示す「地震に...

構造設計者が解説!直下型・長周期地震動による「倒壊・損傷サイン」から始める耐...

【暴露シリーズ】「鉄筋コンクリートだから地震に強い」は大間違い!一級建築士が...

20社以上が参加した「TSUYOKU適合物件 完成見学会」開催報告

地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・工法の耐震性ランキング