私たちが暮らす日本は、「地震大国」と呼ばれるほど、地震と切っても切れない関係にあります。地震の多さを身をもって実感している人は多いと思いますが、世界的にどのくらい地震の頻度が高いのか、ということを知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。

実は、世界中で発生している地震のうち、5回に1回がこの日本で起きているのです。

この記事では、これまで日本で起きた代表的な地震の被害をたどり、被災した後の生活の現実をご紹介します。そして、今後予想される大規模地震に備え、地震から命と暮らしを守る住まい選びにおける「耐震性能」の重要性についてわかりやすくお伝えします。

1 データで見る日本の地震頻度:なぜ日本は「地震大国」なのか?

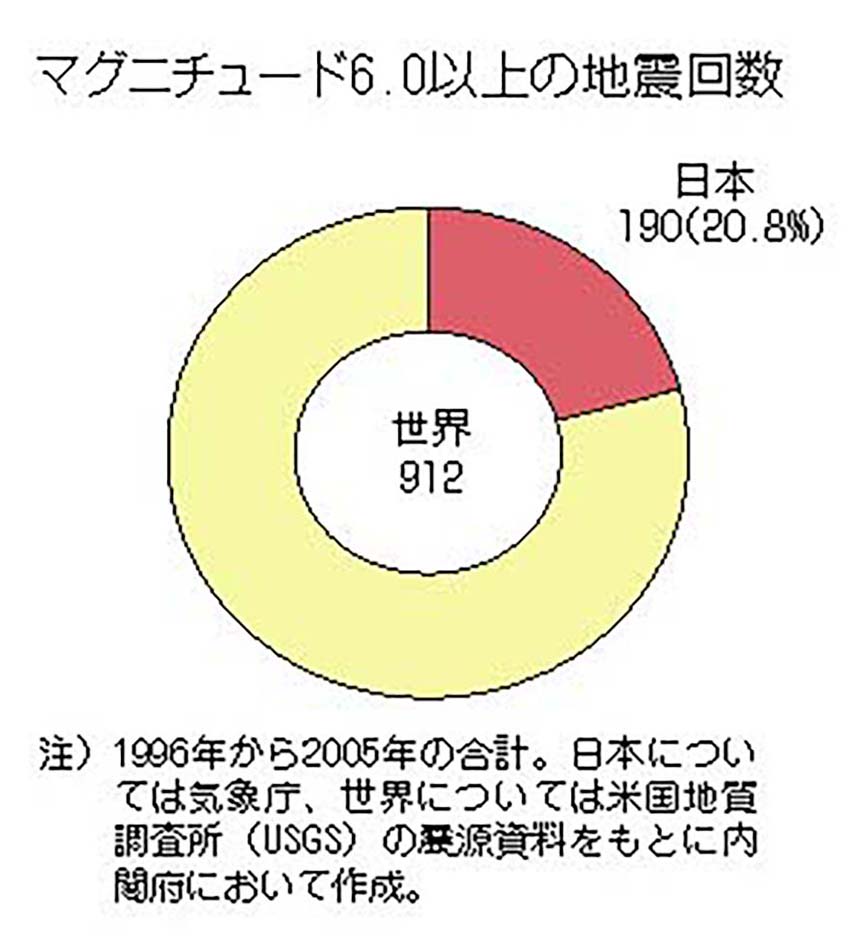

日本の国土は、世界の陸地面積のわずか0.25%しかありませんが、過去の統計によると、世界で発生するマグニチュード※6以上の地震のうち、実に20.8%が日本周辺で起きているという統計があります。

出典:「防災白書」(内閣府)

つまり、世界の地震の5回に1回は日本で起きている計算になります。

そんな日本で家を建てたり、購入したりするのであれば、「住まいが地震に強いかどうか」は、家選びをするうえで最も重要な判断基準の一つだといえるでしょう。

※マグニチュード:地震そのものの規模(エネルギーの大きさ)を示す単位。

1-1 全国各地で大規模地震が発生している

以下のマップは、平成以降に発生した「気象庁が名称を定めた地震」を日本地図に印したものです。大きな被害をもたらした地震が、日本全国で発生しているのがわかります。

改めて「どこに住んでいても、地震のリスクがある」」ということを実感させられます。

2 過去の地震と被害の現実。私たちの暮らしはどう影響を受けたのか?

これまで、日本はさまざまな大地震によって甚大な被害がもたらされてきました。特に被害の大きかった過去の地震を中心に振り返ってみましょう。

以下は、平成以降に発生した気象庁が名称を定めた地震のうち、特に被害が大きかったものの一部を抜粋した一覧です。

| 発生年 | 地震名 | 最大震度 | 地震の特徴 | 被害概要 |

|---|---|---|---|---|

| 1995年 | 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) |

震度7 | マグニチュード7.3。内陸で発生した都市直下型地震。 | 6,434人が犠牲に。家屋の倒壊や火災により大きな被害。高速道路や新幹線の高架にも被害。 |

| 2004年 | 新潟県中越地震 (新潟県中越大震災) |

震度7 | マグニチュード6.8。強烈な本震に続き、大きな余震が長期間にわたって断続的に発生。 | 山間部での地すべり。ライフラインは寸断され、集落が孤立。新幹線脱線も。 |

| 2011年 | 東北地方 太平洋沖地震 (東日本大震災) |

震度7 | マグニチュード9.0(国内観測史上最大)。長周期地震動で、震源から離れた地域でも大きな揺れが発生。 | 津波による壊滅的被害。死者・行方不明者22,228人。原発事故も発生。 |

| 2016年 | 熊本地震 | 震度7 (2回) |

前震のマグニチュードは6.5。本震のマグニチュードは7.3。震度7の地震が同一地域で連続して発生するのは、震度7が設定された1949年以降初めてのこと。 | 家屋等の大きな被害のほか、大規模な土砂崩れが発生。 |

| 2018年 | 北海道胆振 東部地震 |

震度7 | マグニチュード6.7。北海道で観測史上初めて震度7を記録。通常の地震より深い場所で発生した地震。 | 液状化現象と大規模な土砂崩れが発生。日本で初めてとなるエリア全域に及ぶ大規模停電(ブラックアウト)が発生。 |

| 2024年 | 能登半島地震 | 震度7 | マグニチュード7.6。2023年から数年にわたりマグニチュード6クラスの規模の大きな地震が何度も発生。 | 多数の家屋倒壊。孤立集落や大規模火災、ライフラインや交通インフラなど複合的な被害が発生。 |

こうした地震によって、私たちの暮らしはどのような影響を受けたのでしょうか。次は、被災直後やその後の生活に注目して紹介します。

2-1 被災後の生活:倒壊していないのに住めない家の落とし穴

出典:「集合住宅の倒壊(兵庫県南部地震)」(地震調査研究推進本部)(URL:https://www.jishin.go.jp/materials/)

過去に起きた地震の被災状況を振り返ってみましょう。ご自身に置き換えて「暮らしへの影響」をイメージしてみてください。

兵庫県南部地震(1995年 阪神・淡路大震災)

この地震は早朝に発生し、多くの方が寝ている時間に突然の強い揺れに見舞われました。倒壊した建物の下敷きになった人も多く、特に木造住宅が集中する地域では被害が拡大しました。また、見た目には倒壊していなくても、余震による倒壊の危険性や、安全性が確保できないと判断された家屋が多数ありました。

水道や電気、ガスなどのライフラインも止まり、トイレや入浴の不便さ、物資不足などにより日常生活は一変しました。避難所では見知らぬ人たちと同じ空間で過ごし、気を遣い合う、いつまで続くかわからない生活が、体力的にも精神的にも大きな負担となりました。

東北地方太平洋沖地震(2011年 東日本大震災)

この地震では、揺れそのものに加え、津波が未曾有の被害をもたらしました。たとえば、宮城県や岩手県の沿岸部では、10メートルを超える津波が住宅地に押し寄せ、家ごと流された地域もありました。高台に逃げて命は助かったとしても住まいや車などもすべて失い、避難所での生活を余儀なくされました。食料品や生活用品がなかなか届かず、限られた物資で生活する日が続きました。

また、住宅が倒壊しなくとも津波によって泥水や瓦礫が流入し、電気系統の故障や内装材の腐食などが原因で、住居としての機能が失われた家も多くありました。

北海道胆振東部地震(2018年)

この地震では、震度7という強い揺れが発生しました。震源に近い厚真町、安平町、むかわ町といった地域では、それに伴う大規模な土砂災害によって、多くの建物が全壊・半壊しました。震源から離れた札幌市でも液状化による地盤沈下や建物の傾斜が発生し、見た目は無事でも、建物が大きく傾いたり地盤が不同沈下※したりして、住み続けるには大規模な修復が必要となり、事実上住めなくなった家屋もありました。

また、単なる建物の被害にとどまらず、地震によって道内全域が停電(ブラックアウト)するという異例の事態が起こり、日常そのものが麻痺してしまう現実がありました。もし冬にこの地震が発生していたら、寒冷地特有の積雪や凍結により、低体温症などによる死亡リスクがさらに高まっていたことでしょう。

※不同沈下:地盤の一部だけが沈むことで建物が傾く現象のこと。

地震が起きた瞬間、まず一番大切なのは「命を守ること」です。死傷者の主な原因は建物の倒壊によるものであり、その倒壊を防ぐために最も重要なのが、倒れない、崩れないという“強さ”をもった「耐震性の高い家」の存在です。

しかし、それだけでは十分ではありません。命が無事だったとしても、被災後には停電や断水、物資不足など、生活が困難になる状況が待っています。ライフラインが回復したとしても、建物そのものが大きく損傷してしまっては十分に機能せず、元通りの生活を送るまでは時間がかかります。

だからこそ、「地震の後も暮らし続けられる家」であることも大切なのです。

地震に“倒れない家”であること、そして“壊れにくく住み続けられる家”であること。建物の骨組み、すなわち構造の強さこそが、ライフラインの確保や設備の工夫、そして日頃の備えといった「暮らしの継続」を支える鍵になるのです。

3 「いつ起きてもおかしくない」大規模地震とは?

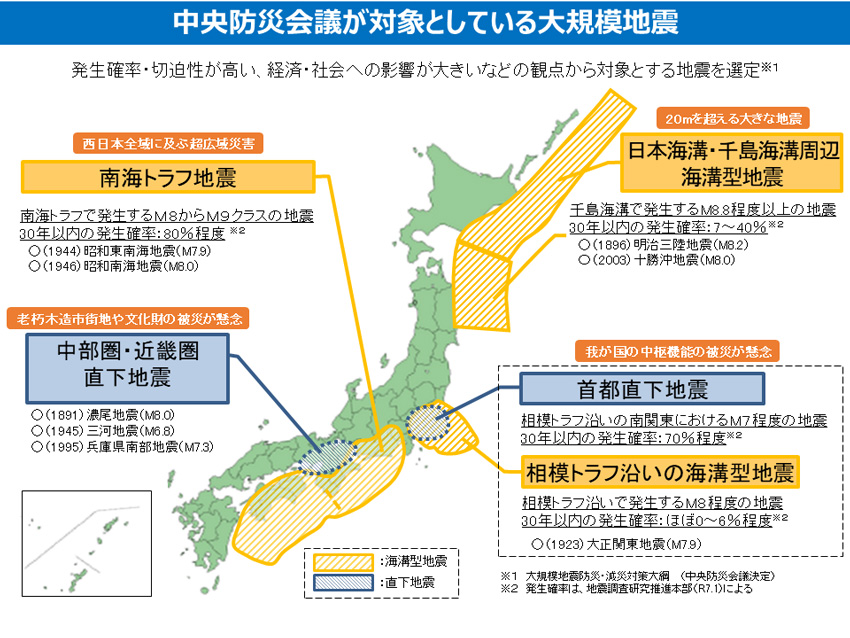

出典:「想定される大規模地震」(内閣府)

いま懸念されているのが、「これから起きるかもしれない大地震」です。政府が発表している主な想定地震には、以下のようなものがあります。

3-1 南海トラフ巨大地震:30年以内の大地震発生率70%

30年以内にマグニチュード8~9クラスの大規模地震が発生する確率70%。

太平洋沿岸を中心に広域にかけて震度6強から震度7の強い揺れになると想定。また、関東から九州にかけて10mを超える大津波の襲来を想定。

3-2 首都直下地震:30年以内の大地震発生率70%

南関東域で30年以内にマグニチュード7クラスの地震が発生する確率70%。

東京、千葉、埼玉、神奈川で震度6強の強い揺れが想定されている。東京では震度7も想定されている。首都中枢機能への影響、交通網のマヒ、経済活動にも大打撃。火災リスクも高い。

3-3 北海道東方沖地震・千島海溝沿いの地震:30年以内の大地震発生率60%

根室沖で30年以内に地震が発生する確率60%。

日本海溝沿いでは岩手県や青森県で震度6強、千島海溝沿いでは北海道で震度7の強い揺れが想定されている。また、20mを超える大きな津波被害。積雪寒冷地特有の低体温症等のリスクがある。

これらの地震は「いつか起きる」ではなく、「いつ起きてもおかしくない」と考えるべき段階に来ています。

私たち構造設計者は、「地震に強い家」というハード面の備えを優先しつつ、その上でライフラインの確保や日頃の備えといったソフト面の対策を講じることで、本当に安心できる暮らしを築くことができると考えています。

4 命を守るために最も重要な「地震に強い家」の選び方

出典:「防災・減災のための素材集」(地震調査研究推進本部)(URL:https://www.jishin.go.jp/materials/)

これまでの地震の歴史を振り返ってみると、建物の被害、ライフラインの停止、避難生活……さまざまな困難が、日常を一変させてきました。だからこそハードとソフト両面での備えが必要です。

地震に対する備えの大前提は「命を守ってくれる家に住むこと」です。どんなに家具を固定しても、非常食や防災グッズを準備していても、家そのものが倒壊しては意味がありません。

地震や防災においては“耐震”という視点が欠かせないのです。

4-1 注目されている評価基準「耐震等級」の重要性

「建築基準法に適合している建物なら安心」と考えている方も多いかもしれませんが、実はそうではありません。建築基準法は最低限の基準を示したものにすぎず「建物が倒壊・崩壊しにくいレベル」を目指すものであって「住み続けられる程度に損傷しない強さ」を保証するものではありません。

最近では、住宅選びの目安として「耐震等級」という評価基準が注目されるようになっています。等級は1~3まであります。「耐震等級3」がもっとも高い耐震性能の基準となり、これは病院や消防署など、防災拠点となる建物と同じレベルの耐震性能です。

4-2 進化する耐震技術:耐震構造・制震(制振)構造・免震構造

建物はすべて「構造」で支えられています。柱や梁などの構造がしっかりしていてはじめて、建物は機能や安全を維持できます。

地震の揺れに耐える「耐震構造」に加え、揺れを吸収する「制震(制振)構造」や、揺れを伝えない「免震構造」といった、より高度な耐震技術も普及しています。

地震後も住み続ける可能性を高めるうえで、こうした耐震性能の高い構造で造られた住まいを選ぶという視点が、これからの住宅選びに求められていくでしょう。

5 まとめ|地震大国・日本の住まい選びには「耐震性能」が欠かせない

地震はいつ、どこで、どのくらいの規模で起きるか、誰にも予測できません。だからこそ、これまでに起きた地震の被害や、そこから学んだ教訓を知ることはとても大切です。

「地震直後に倒れなければよい」だけでなく、「避難生活を終え、ライフラインが復旧した後に暮らし続けられる家かどうか」。それが、これからの住まい選びで本当に重視されるべき視点です。

その視点において、建物の耐震性能が何よりも重要であることは、過去の地震による被害状況が証明しています。

耐震性能の低い家では、いざという時に命を守るどころか、暮らしの基盤そのものが失われてしまいます。しかし、適切な耐震対策が施された家であれば、家族の安全はもちろん、被災後の生活をいち早く立て直し、日常を取り戻すための大きな力となるでしょう。

この記事が皆さんの大切な家族や暮らしを守る第一歩となり、「どうせなら地震に強い家を選ぼう」と考えるきっかけにしていただければ幸いです。

これから数回にわたって、過去に遭遇した地震被害について詳しく解説していきます。ぜひサイトをブックマークして更新をお待ちください。

- 「防災白書 1災害を受けやすい日本の国土」内閣府

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h18/bousai2006/html/honmon/hm01010101.htm - 「気象庁が名称を定めた気象・地震・火山現象一覧」気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/meishou/meishou_ichiran.html - 「想定される大規模地震」内閣府

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html - 「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」気象庁

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/assumption.html - 「首都直下地震の被害想定 対策のポイント」内閣府

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/jikkoukaigi/03/pdf/1-1.pdf - 「北海道・三陸沖後発地震注意情報の解説ページ」内閣府

https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/index1.html - 「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の解説ページ」内閣府

https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/kaisetsu/index1.html