「1981年以降の新耐震基準で建てられているなら、地震が来ても安心」

もしそう考えているなら、その認識は危険かもしれません。近年の大地震では、新耐震基準の家でも倒壊や深刻な被害が報告されているのです。

この記事では、一級建築士が「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違い、そして実際の地震で建物が受けた被害を徹底解説。さらに、本当に「安心できる住まい」の耐震性能を見極めるための大切な視点をお届けします。

特に「国が定めた基準をクリアしていれば絶対安全」と考えている方には、耐震基準を正しく理解し、ご自身の住まいの耐震性を考えるきっかけとしていただければ幸いです。

1 「新耐震基準」の家でも地震で倒壊・崩壊する

1981年に導入された「新耐震基準」。これは「震度6強程度の大地震でも、建物が倒壊・崩壊しないこと」を目的に定められた、非常に重要な基準です。

国が認めているこの基準を満たした建物なら、大きな地震で被災しても安全だと考えがちです。

しかし、残念ながらそうとは言い切れないのが現実です。

阪神・淡路大震災、熊本地震、そして能登半島地震など、近年の大地震を見てみると、新耐震基準で建てられたはずの建物が倒壊・崩壊している例が報告されています。

「国の厳しい基準を守っているのに、なぜ?」

「それなら、一体なにを信じて家を建てればいいの?」

このような疑問を持つのは当然でしょう。

まずは、そもそもの基準の違いや、過去の地震被害の実態から確認していきましょう。

2 旧耐震基準とは?震度5程度に耐える最低限の設計

「なぜ新耐震基準でも安全な住まいとは言えないのか?」という疑問に応える前に、まずは「旧耐震基準」と「新耐震基準」の違いについて詳しくご説明します。

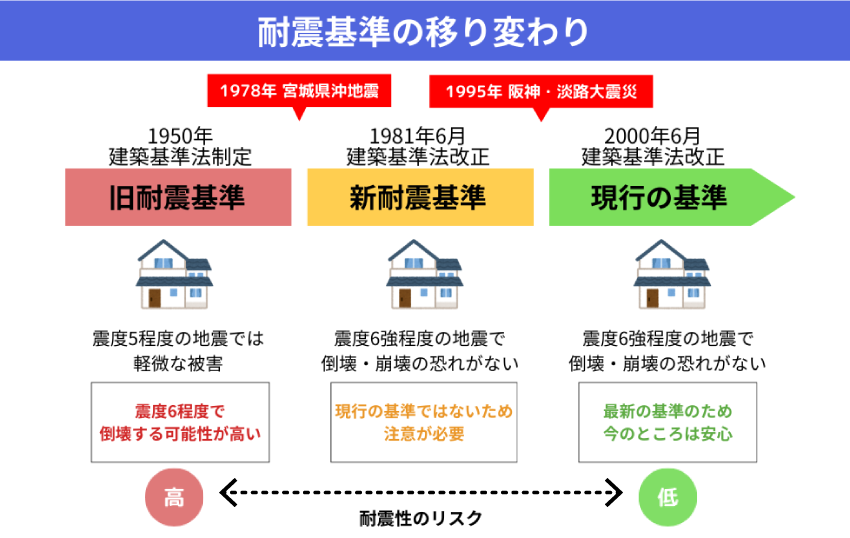

日本の建物は「いつ建てられたか」によって、適用されている耐震基準が異なります。その境目となるのが、1981 年(昭和56 年)6 月です。この日より前に建てられた建物に適用されていたのが、いわゆる「旧耐震基準」です。

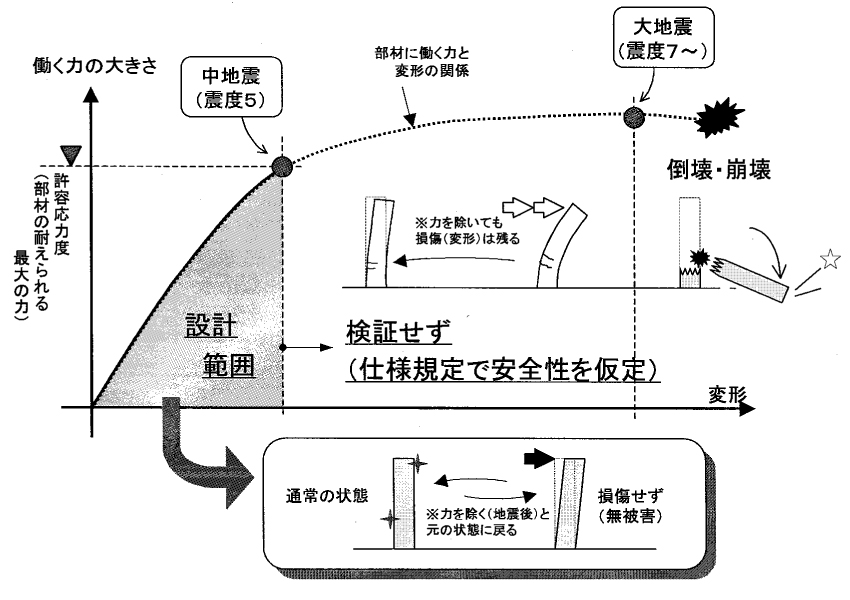

旧耐震基準は、1950年に施行された建築基準法に基づいています。当時としては先進的な法律でしたが、現在と比べるとかなり緩やかな内容でした。最大の特徴は、「震度5 程度の中規模地震で損傷しない」ことが目標だった点です。

当時は中規模地震で損傷しなければ、大地震にもある程度は耐えられるだろうと経験的に考えられており、実際に大地震の検討はされていませんでした。

出典:資料2 住宅建築物の耐震化に関する現状と課題関係(国土交通省)

その結果、1978 年の宮城県沖地震では、この基準で建てられた多くの建物に深刻な被害が発生し、耐震基準の見直しが強く求められるきっかけとなりました。

3 新耐震基準とは?人命を守るための進化と「2000年基準」の重要性

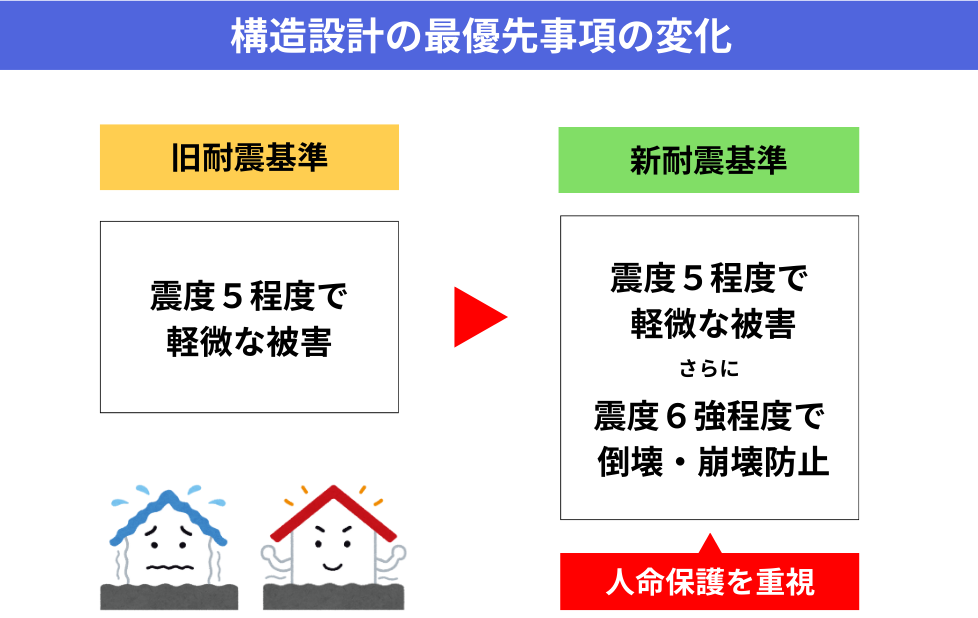

1981年6月に改正された建築基準法により、新たな耐震基準が導入されました。これが「新耐震基準」と呼ばれているものです。

新耐震基準のもっとも大きなポイントは、「震度6強程度の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことを目標としている点です。つまり、人命を守ることが、構造設計の最優先事項となりました。

これは、旧耐震基準と比べると飛躍的に性能が向上したことを意味します。

この改正により、構造計算方法や必要耐力の設定が大きく見直され、柱・梁・壁などの構造要素に対して、より厳格な耐震性能が求められるようになりました。

さらに、2000年6月には、耐震設計の実効性を高めるための改正が行われました。この改正は「2000年基準」と呼ばれています。

新耐震基準が震度6強程度の地震でも倒壊・崩壊を防ぎ、人命を守ることを主眼とした基本的な耐震基準だったのに対し、「2000年基準」は阪神・淡路大震災の被害・教訓から新耐震基準をさらに強化したものです。

特に木造住宅の耐震性向上に特化しており、接合部の仕様強化、地盤調査の明確化、耐震壁の配置バランスの見直しなどが実施され、現行の耐震設計の基本となっています。

以上のことから、「新耐震基準で建てた家だから大丈夫」とは言い切れません。「新耐震基準であっても2000年以降に建てられているかどうか」が、地震に強く、安全性が高い住まいの重要な指標となるのです。

4 旧耐震基準と新耐震基準の比較|制定年の違いと被害想定

次に、旧耐震基準・新耐震基準を制定年、中規模地震への対応、大地震への備えという観点で整理してみましょう。

耐震基準ごとの違いを一覧で比較することで、住まいの安全性にどのような進化があったのかが見えてきます。

| 中規模の地震(震度5程度)の被害想定 | 大地震(震度6強程度)の被害想定 | |

|---|---|---|

|

1950年 建築基準法制定 旧耐震基準 (~1981年5月) |

|

|

|

1981年 改正 新耐震基準 (1981年6月~) ※2000年基準と根本のクライテリアは同じ |

|

|

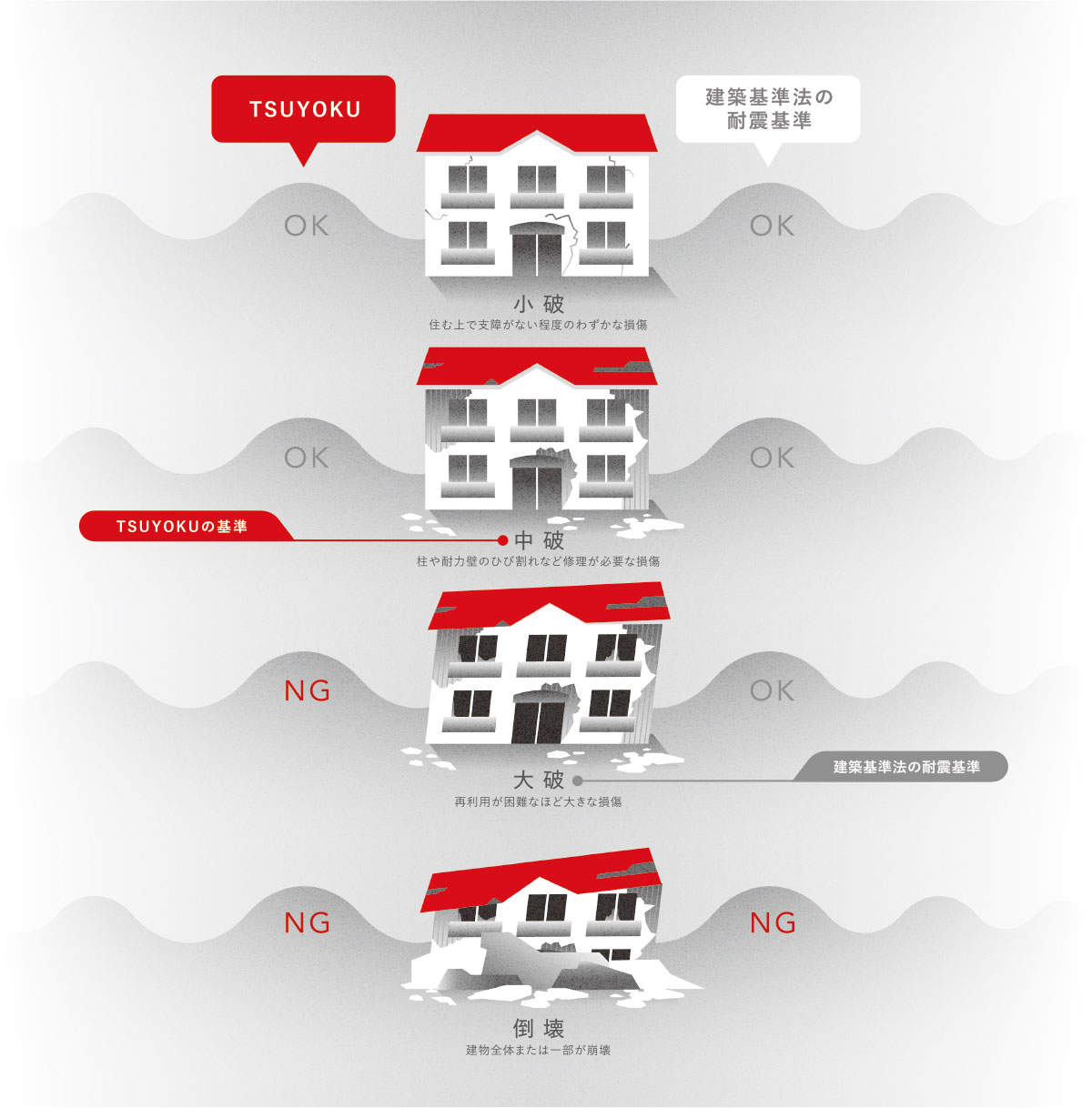

地震による建物の被害状況は、一般的に以下の4つに分類されます。

- 小破:住むうえで支障がない程度のわずかな損傷

- 中破:柱や耐力壁のひび割れなど修理が必要な損傷

- 大破:再利用が困難なほど大きな損傷

- 倒壊・崩壊::建物全体または一部が崩壊

ここからは、この分類に基づき、実際の地震において旧耐震基準と新耐震基準にどのような被害の差が出たのかを紹介します。

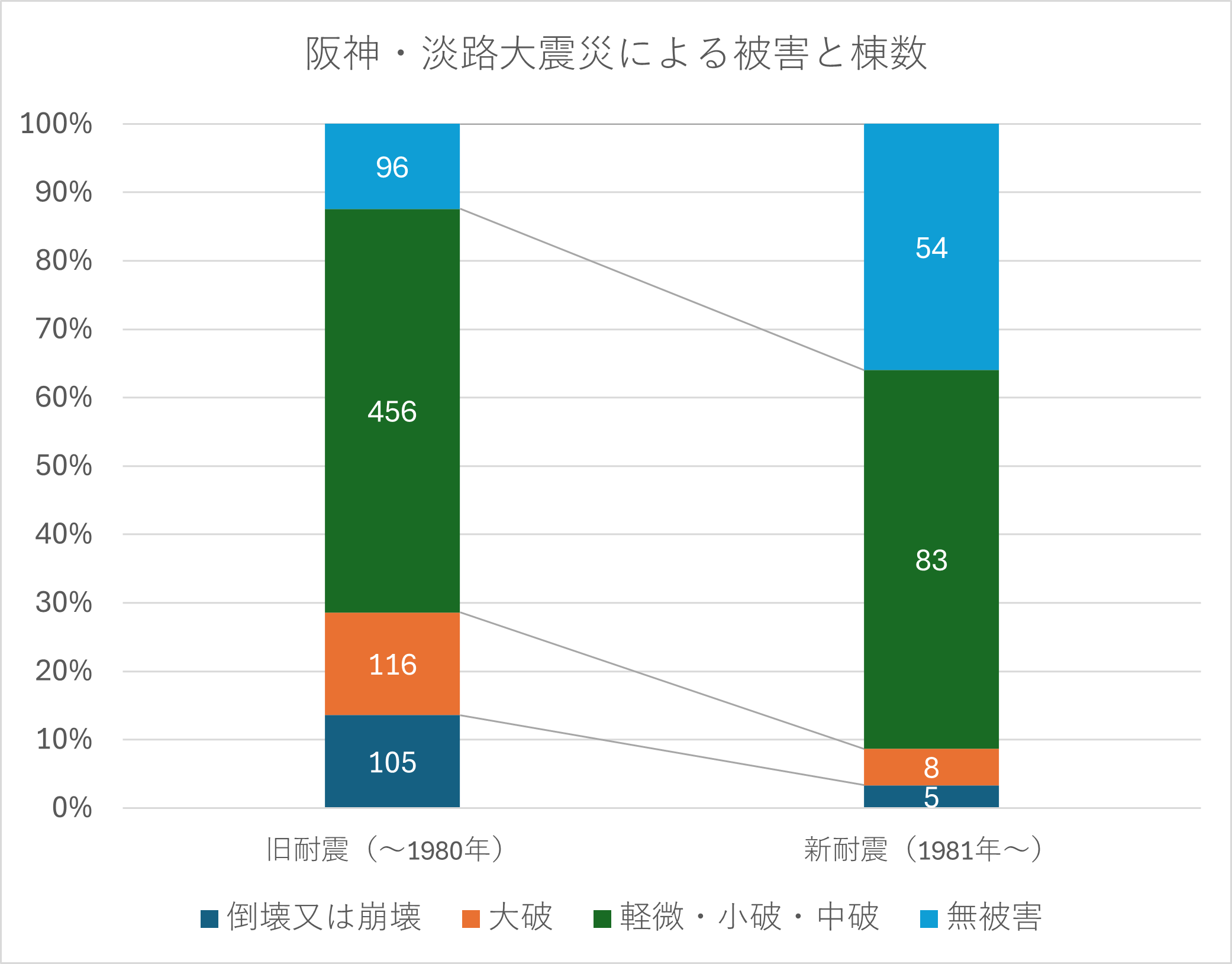

4-1 阪神・淡路大震災での被害比較|旧耐震基準の危険性が浮き彫りに

1995年1月に発生した、最大震度7を記録した阪神・淡路大震災では、近畿圏の広域で多くの建物が甚大な被害を受けました。

日本建築学会兵庫県南部地震被害調査WG によると、特に被害の大きかった神戸市中央区での調査結果では、旧耐震基準で約14%が倒壊・崩壊したと報告されています。大破と合わせると、約29%もの建物が深刻な被害を受けていました。

同調査によると、人命保護を目標としている新耐震基準でも約3%が倒壊・崩壊し、大破と合わせて約9%に上っています。

国土交通省は阪神・淡路大震災について、以下のような見解を示しています。

- 死者数の大部分が建物等の倒壊によるもの

- 被害は現在の耐震基準を満たさない昭和56 年以前の建物に集中していた

阪神・淡路大震災の建物被害から、「旧耐震基準の建物がどれほど危険であるか」そして「高耐震化の重要性」がよくわかります。

新耐震基準であっても倒壊・崩壊してしまった建物があったという事実は、結果的に地震大国・日本の耐震基準としては不十分であり、想定が甘かったということを表しています。この現実を重く受け止め、その教訓は2000 年基準へと活かされました。

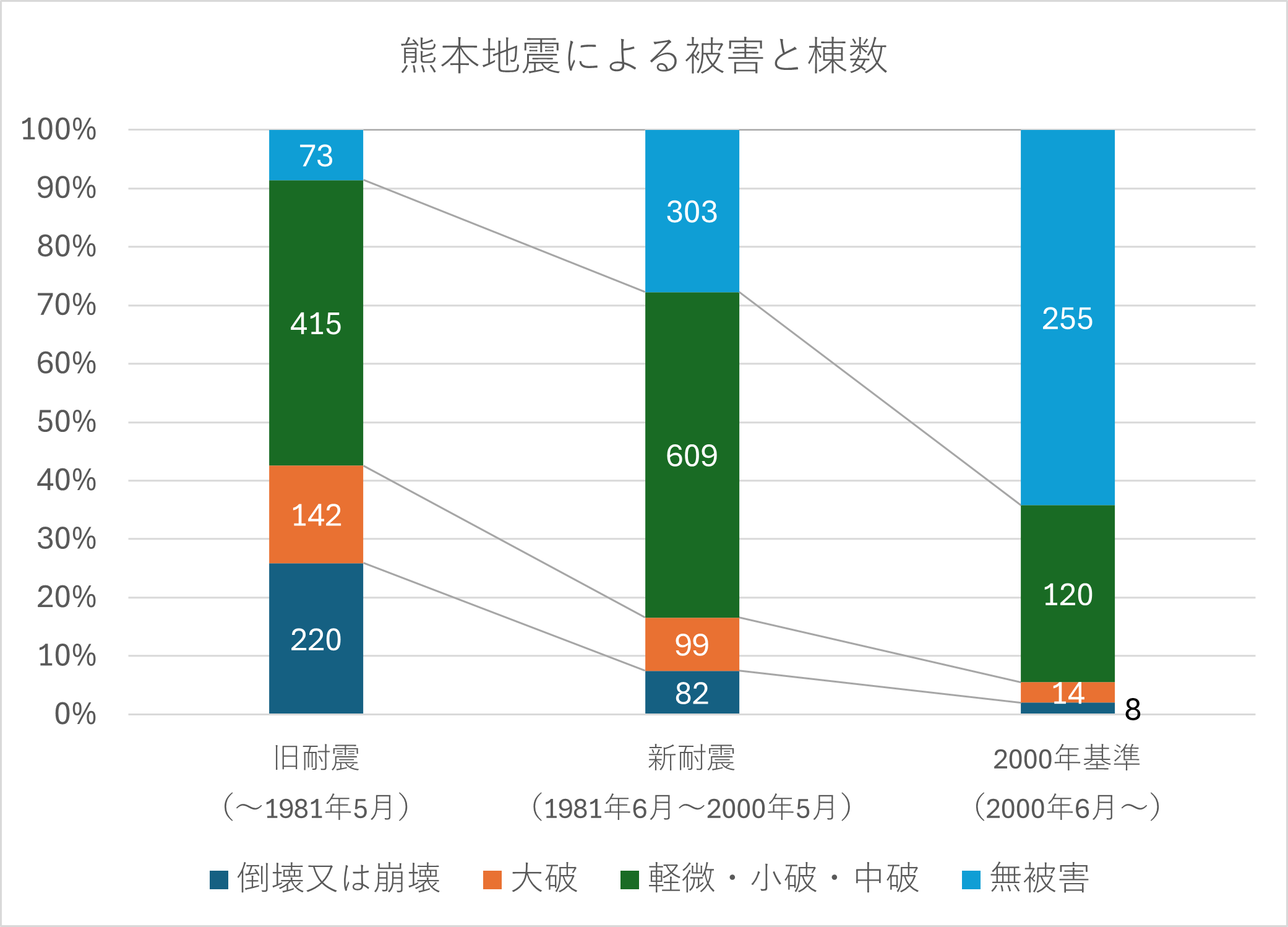

4-2 熊本地震での被害比較|2度の震度7が示した「2000年基準」の強さ

2016年4月に発生した熊本地震は、震度7の地震が2度発生したことが大きな特徴です。益城町などで木造住宅の被害が目立ちました。

益城町中心部における被害状況の調査結果によると、旧耐震基準では倒壊・崩壊率が約26%、1981~2000年に建てられた新耐震基準では約8%、そして2000年以降の現行耐震基準の建物では約2%という、明確な差が確認されています。

ただし、耐震性に配慮された2000 年以降の現行耐震基準で建てられた建物でも、わずかではありますが倒壊・崩壊が発生しています。耐震基準を満たすだけでは不十分な場合があるという現実に、設計・施工の品質や維持管理の重要性が改めて浮き彫りになりました。

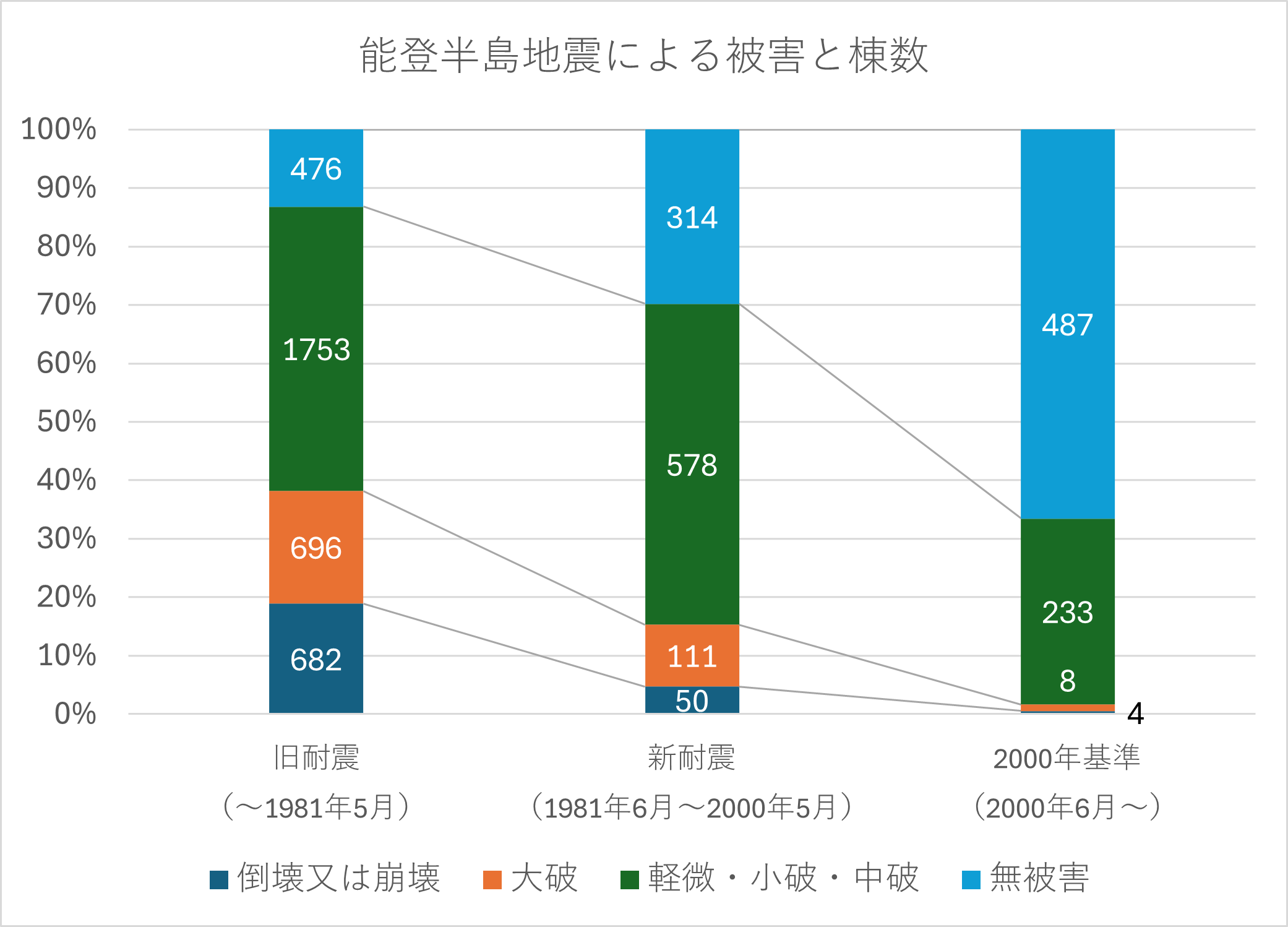

4-3 能登半島地震での被害比較|如実に表れた建築年代と耐震性能の関係

被害の大きかった輪島市、珠洲市、七尾市、穴水市、能登町、志賀町などの調査結果によると、1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた建物では、全体のうち約19%が倒壊または崩壊していました。

これに対し、1981年6月~2000年5月に建てられた新耐震基準の建物では、倒壊・崩壊の割合は約5%にまで減少しています。さらに、2000年6月以降の現行耐震基準に則って建てられた建物では、倒壊・崩壊したのは全体のわずか0.5%(4棟)のみでした。

この調査結果は、建築年代が耐震性能に直結していることを如実に示しています。

とはいえ、最も厳しい2000年基準で建てられた建物であっても倒壊がゼロではなかったことから、画一的な基準をクリアするだけではなく、設計や施工の精度、維持管理のあり方まで含めた総合的な耐震性の確保が課題といえるでしょう。

5 「新耐震基準」の家が壊れる原因とは?見落としがちな8つのポイント

このように過去の地震被害では、新耐震基準や現行耐震基準で建てられた建物であっても倒壊や大きな被害を受けるケースが報告されています。

なぜ「震度6強程度の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことを目標としている「新耐震基準」でも、倒壊や大破する建物があるのでしょうか?

「新耐震基準」以降に建てられた建物の主な地震被害の原因を、建物の構造や施工、環境の視点から整理すると、次のようになります。

・設計基準未満の設計

耐震性に必要な壁の量が不足していたり、壁の配置バランスが悪かったりする建物であるケース。

・柱や梁の接合部の設計不備

木造住宅の金物の取り付けが旧基準のままなど、構造材同士をしっかり固定できていないケース。

・施工精度や管理の問題

設計上は2000年以降の新耐震基準を満たしていても、接合部の金物の設置不良、溶接の不備、基礎の不均一な施工など、施工段階での精度不足が原因で耐震性能が十分に発揮されなかったケース。

・地盤の変状や不同沈下※

液状化や崩落、敷地の傾斜などが建物の変形・倒壊を引き起こしたケース。

※不同沈下:地盤の一部だけが沈むことで建物が傾く現象のこと。

・近接建物との衝突

強い揺れにより隣の建物とぶつかって破損したケース。

・シロアリなどによる劣化

構造材が内部から弱っており、本来の強度が保てていなかったケース。

・古い建物の移築や無理な増改築

移築した古い建物が、現行の耐震基準を満たさない構造だったケース。

・想定を超える地震動

局所的に大きな地震動が作用したことで、設計上の想定を超える力が加わったケース。

さらに、こうした設計基準未満の家が実際に建てられてしまう背景には、住宅業界が抱える構造的な問題も存在します。

それが次の、構造設計事務所である私たちさくら構造が懸念を抱いている「3つのない」です。

・構造設計者が設計・工事監理に関与しない

建物の耐震性を専門的にチェックできる構造設計者が関与せずに建物が完成してしまうケースがほとんどです。特に木造住宅では、工務店の営業担当者が間取りを考え、その間取りでそのまま建築されることも少なくありません。

・構造計算が義務とされていない

一部の木造戸建住宅では、「構造計算をしなくてもよい」という法律の抜け穴があり、感覚的な設計や経験則に頼って建築されているのが現実です。

・第三者による構造審査がない

一般住宅においては、構造に関して客観的にチェックする仕組みが制度として存在しないか、極めて限定的です。つまり、問題があっても見逃されたまま建物が完成してしまう可能性があるのです。

データに基づいた地震被害の原因と、住宅業界の構造的な問題から明らかなように、単に「新耐震基準を満たしている」という事実だけでは、建物の安全性は保証されないことがわかります。

6 地震に強い家を選ぶ目安「耐震等級3」だけど安心は禁物

新耐震基準の建物であっても、地震によって倒壊や大きな被害を受けたケースを紹介しました。

それでは、一体どのような建物を選べば「安心な住まい」と言えるのでしょうか?

地震に強い住まいの客観的な目安になるのが「耐震等級」という考え方です。

6-1 「耐震等級」はわかりやすい安心の目安

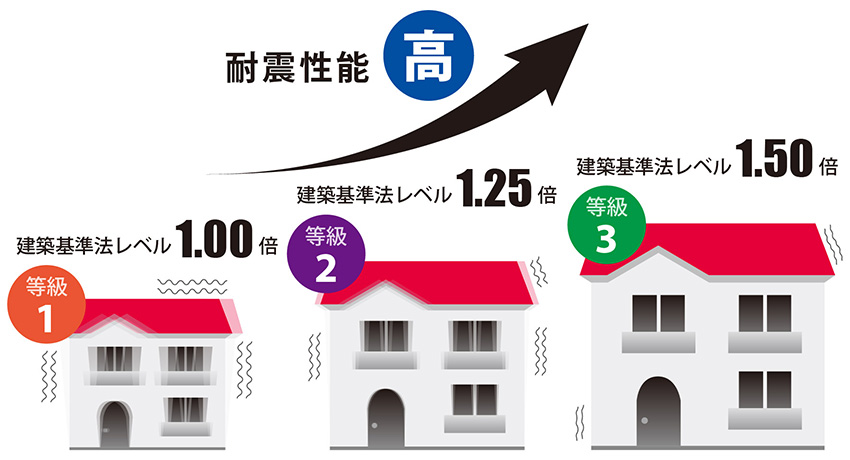

住宅性能表示制度※に基づいて定められたこの指標は、建物の耐震性能を3つの等級で示します。

- 耐震等級1:建築基準法と同程度

- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の地震力に耐えうる設計

- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えうる設計

出典:「住宅性能表示制度について(URL:https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/)

※住宅性能表示制度:良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた制度。

| 等級1 | 等級2 | 等級3 | |

|---|---|---|---|

| 建物例 | 共同住宅 | 病院・学校・避難所 | 消防署・警察署・防災拠点 |

| 目標性能 | 人命の安全確保 | 柱・梁は健全 人命の安全確保 機能確保 |

柱・梁は健全 人命の安全確保 機能確保 |

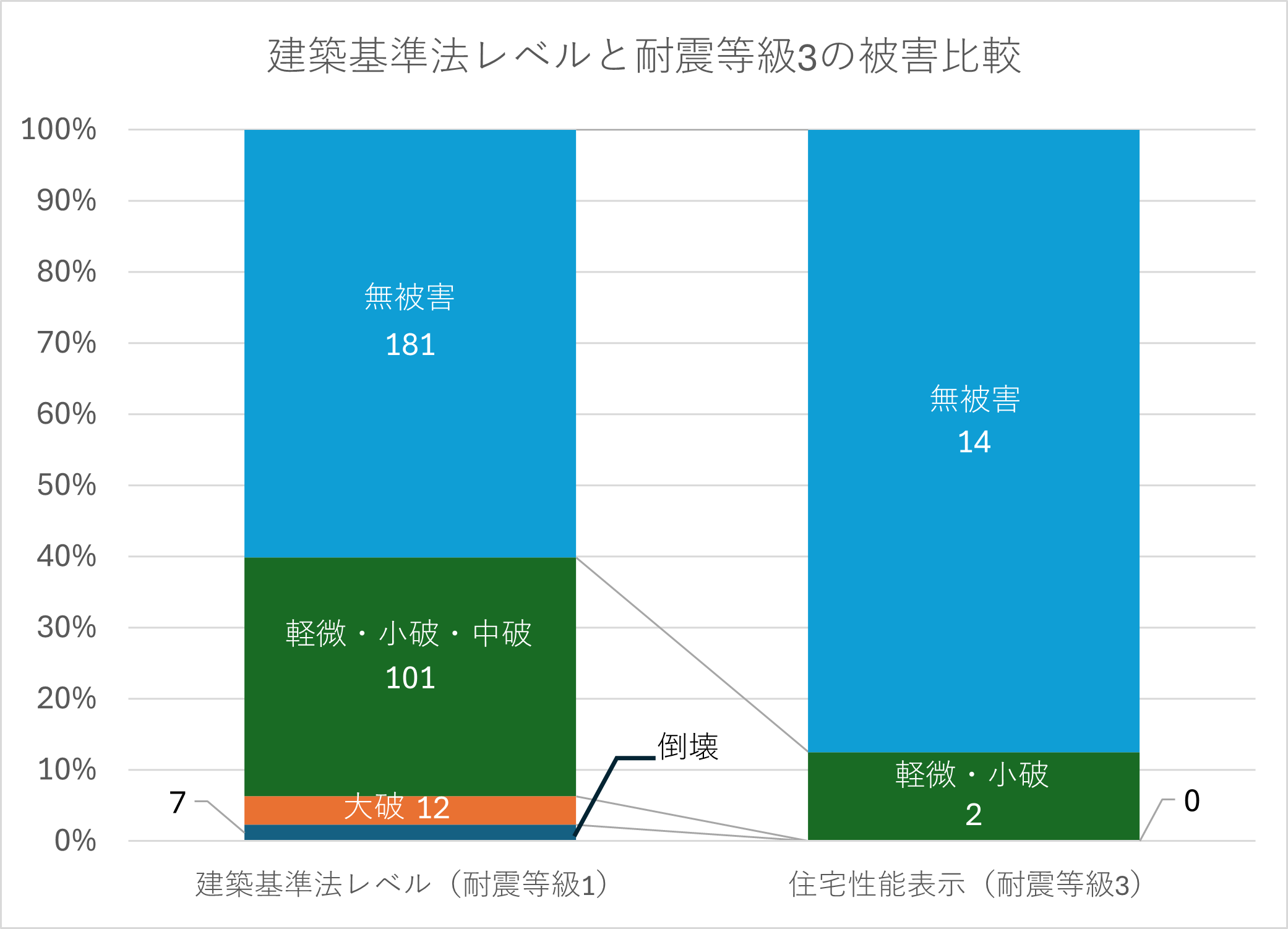

熊本地震における被害調査では、耐震等級3の住宅が非常に高い耐震性を発揮したことが明らかになりました。

上のグラフは、熊本地震における住宅性能表示制度創設(平成12年10月)以降の木造建築物の被害状況です。

耐震基準が2000年基準かつ建築基準法レベル(耐震等級1)の住宅では、全体の約4割が何らかの損傷を受け、倒壊も数棟確認されました。

一方で、耐震等級3の住宅では倒壊・大破はゼロ。軽微な損傷がわずかにあったものの、多くの住宅が無被害でした。

6-2 不適切な構造計画は「耐震等級」を“見せかけの安全性”にする

耐震等級はわかりやすい耐震性能の指標であり、実際の地震においても耐震等級3 は被害が少なかったと説明しましたが、実は、耐震等級3 とされていても地震に弱い家であるケースがあるのです。

それは、耐震等級はあくまで「設計目標(クライテリア)」に過ぎず、その等級を正しく実現できているかどうかは、設計や施工の質に大きく左右されるからです。

※設計目標(クライテリア):ある建築プロジェクトにおいて、設計者が達成すべき目的や満たすべき条件を具体的に示した基準のこと。

たとえば、次の二つのような家があったとします。

- ✓「技術力のある構造設計者が設計した耐震等級1の家」

- ✓「構造の知識が不十分な営業マンが間取りをつくった耐震等級3の家」

構造設計に詳しくない方からすると、耐震等級3 である後者の方が安心だと思うかもしれません。しかし、実際には耐震等級1 の前者の方が地震に強いということも起こり得ます。

なぜなら、耐震設計においてもっとも影響が大きいのが「構造計画」と呼ばれるものだからです。

構造計画とは、柱や壁の位置のバランス、地盤の強さに合った設計がされているかなど、建物の力の流れや安定性を考慮して計画するプロセスのことです。

これは建築基準法などで細かく定められておらず、設計者の技量に大きく依存する領域です。

つまり、「耐震等級3」と書かれていたとしても、構造計画が不適切または施工に不備があれば、その数字は“見せかけの安全性”になり得ます。

6-3 構造設計の専門家を関与させることが高耐震への近道

「耐震等級3」でさえも信用できないのならどうすれば良いのか、と不安に思う方もいるかもしれません。

しかし、本当に耐震性の高い家を建てたいのならば、次のような非常に専門的なチェックをする必要があります。

本当に高耐震の家をつくる3つのチェックポイント

① 構造計画が適切に検討されているか?

家の構造は、見えないところで「力がどこから来て、どこへ流れていくのか」という力の流れ(荷重伝達)が複雑に絡み合って成り立っています。構造計画においては、建物のバランスや、地震の力がスムーズに伝わるように柱や梁、壁が配置がされているかが重要です。

たとえば木造建築特有の「直下率」と呼ばれる指標は、建物の上下階で耐力壁がどれだけ揃っているかを表すものです。

2階建ての建物だとすると、2階にある耐震性を高めるための壁(耐力壁)の下、1階にも同じ位置に壁がある割合を示します。地震に強い建物の設計においては、この直下率が高いことが望ましいとされています。

直下率は、建築基準法で定められた必須の規定ではありませんが、構造設計者たちが建物の安全性を高めるため、自主的に採用している“良い設計の目安”です。

また、2×4(ツーバイフォー)工法のように、構造計画のルールが比較的明確に定められている工法では、設計のばらつきが少なく、結果として地震被害が少ない傾向も確認されています。

※2×4(ツーバイフォー)工法:北米生まれで、高い耐震性を持つ人気の木造住宅工法。

② 構造計算がされているか?

木造住宅では、法律上、構造計算が義務付けられていないケースも多いですが、「許容応力度計算」といった専門的な計算を行っているかどうかで、建物の強度が大きく変わります。より安全な家づくりのためには、こうした計算をしているか確認することが大切です。

※許容応力度計算:建物にかかる様々な力(地震、風、雪など)に対して、柱や梁といった一つひとつの材料が、壊れずに耐えられるかどうかを、緻密に計算してチェックする計算。

③ 施工品質が担保されているか?

金物の取り付けや基礎など、完成後は壁などで覆い隠されてしまう部分の施工精度が、建物全体の耐震性を左右します。現場の管理体制がしっかりしているかどうかも、必ず確認しましょう。

第三者機関※による外部検査を取り入れているか。施工記録を写真付きで残しているか。または、実際の施工現場を見学させてもらえるか。こういった確認によって、施工品質を判断します。

※第三者機関:建築主(施主)や施工者から独立した、中立的な立場で建物の品質や安全性をチェックする専門機関のこと。

「建築知識がない一般人にはそこまでチェックできないよ……」

こう思われたと思います。

ですが、この3 つのポイントは、実は“ある単純なこと” をするだけでクリアできます。

それは、構造設計の専門家によるチェックを受けることです。

そこでご紹介したいのが、さくら構造の提案する高耐震基準「TSUYOKU」です。

「TSUYOKU」は、より多くの方が費用を気にすることなく建てられる高耐震住宅の普及を目指してつくられました。

現在は主に鉄筋コンクリート造(RC 造)を対象としていますが、木造住宅への展開も視野に入れ、日々研究に勤しんでおります。

7 さくら構造独自の高耐震基準「TSUYOKU」とは?命と暮らしを守る家づくり

「TSUYOKU」は、さくら構造独自の高耐震基準であり、建築基準法を上回る高耐震基準です。特徴のひとつは「倒壊を防ぐ」だけではなく、「大破すらさせず、中破以下に抑える」ことを目標にしている点です。

つまり、地震のあとも住み続けられることを重視した設計思想が貫かれています。

さらに、「TSUYOKU」は高い耐震性能を、無理のないコストで実現できるよう工夫されています。高耐震が特別な人だけの選択肢ではなく、誰もが選べる“安心” をかたちにしました。

また、「TSUYOKU」では構造設計者が設計だけでなく工事監理にも関与します。これにより、図面通りの性能が現場で確実に実現されているかを専門的な視点でチェックし、施工精度まで含めた品質の担保が図られています。

参考:「TSUYOKU」をわかりやすく解説した動画

「耐震基準の上をいく。」 TSUYOKU コンセプトムービー

耐震建築家による、地震に強い暮らしをつくる“独自の高耐震基準” TSUYOKU

一級建築士が語る 構造躯体コストを最適化する建築設計のポイント~お金をかけずに耐震等級をあげるには~

【工事監理のリアル】構造設計のプロ「耐震建築家®」による品質管理と高耐震の現場に密着

8 築年数・耐震等級を鵜呑みにしない。真の耐震性は「設計・施工」で決まる

建物の耐震性には「建てられた年」が大きく関係しています。旧耐震基準の建物は、そもそも大地震を想定しておらず、倒壊のリスクが非常に高いことが過去の地震被害データからも明らかです。一方で、新耐震基準や2000年基準の建物では被害が大きく減っているというデータがあります。

しかし、「新しい基準だから大丈夫」とは言い切れません。実際には、新耐震基準以降の建物でも、設計や施工の不備、地盤の特性などが原因で地震により大きな被害を受けた例が報告されています。

つまり、耐震性を見極めるには「築年数」だけではなく、「どんな基準で設計されたか」「その基準がしっかり守られているか」」といった専門的な視点も欠かせません。

いま私たちが向き合うべき現実として、南海トラフ地震など、今後発生が予測されている巨大地震があります。地震はいつ起こるかわからないからこそ、住まいの安全性について「備える」という意識が、ますます重要になっているのです。

次の記事では、「構造の違い」によって地震被害にどのような差が生まれるのかを解説します。耐震性を正しく理解するための、もう一歩踏み込んだ視点をご紹介する内容になっております。

ぜひサイトをブックマークして更新をお待ちください。

- 「平成7年阪神・淡路大震災建築震災調査委員会中間報告」(建設省/1995)

- 「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」(国土交通省/2016)

- 「令和6年能登半島地震建築物被害調査等報告(速報)」(国土交通省/2024)