「住宅性能表示制度」と「長期優良住宅認定制度」は、建物の性能を“見える化”して、より安全・安心な住まいを選ぶ手助けをしてくれる制度です。

これらの制度を売り文句にする戸建住宅は増えています。

しかしその一方で、マンションはというと、実は全くというほど認定されていないのです。

マンションで「良い家」であることをアピールできるこれらの制度が活用されていない背景には、実は販売者側の 「ある思い込み」があるのです。

- 「耐震性能」を見える化する2つの制度「住宅性能表示制度」と「長期優良住宅認定制度」

- 住宅性能表示制度とは?耐震等級で住まいの性能を「見える化」

- 長期優良住宅認定制度とは?長く住める高品質住宅の基準

- 住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度:目的と評価項目の違い

- 制度が活用されない現実と知られざる住宅の耐震事情

- なぜマンションに普及しない?デベロッパーの4つの「思い込み」

- マンションへの制度普及のカギは「ニーズ喚起」という買い手のアクション

- 制度に頼らない安心|耐震設計の専門家が作った独自の高耐震基準「TSUYOKU」

- 【事例紹介】コスト増なしで長期優良住宅認定を実現

- まとめ|制度の「有無」ではなく「中身」で安心を判断する時代へ

こちらの記事では、「住宅性能表示制度」と「長期優良住宅認定制度」の違いを解説したうえで、積極的に制度を活用しようという動きがないマンションの業界事情について、構造設計事務所の観点からお伝えします。

1 「耐震性能」を見える化する2つの制度「住宅性能表示制度」と「長期優良住宅認定制度」

「耐震基準を守っている建物だから、きっと安心」

そう考えながら家づくりやマンション購入を検討している方は多いのではないでしょうか。

しかし、建物の安全性を確保するために柱や梁などの骨組みの設計を行う構造設計者の立場から正しくお伝えするならば、その“耐震基準”とは、あくまで「建築基準法が定めた最低限の耐震性能に過ぎない」という意味でしかありません。

この基準を上回る耐震性能を備えた建物を造ることも選ぶことも可能ですが「どれくらい地震に強い建物なのか」を判断するには専門的な知識が必要であり、一般の方にとっては難しいのが現実です。

そのような建築に関する専門知識を持たない人達の指標となるのが「住宅性能表示制度」と「長期優良住宅認定制度」です。

2 住宅性能表示制度とは?耐震等級で住まいの性能を「見える化」

住宅性能表示制度とは、国土交通省が定める建物の性能を第三者が評価し、耐震等級などの等級や数値で「見える化」する制度です。

耐震性能はもちろん、劣化対策、断熱性能、防音性能といった住まいの品質を総合的に比較検討できます。

2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて創設されました。

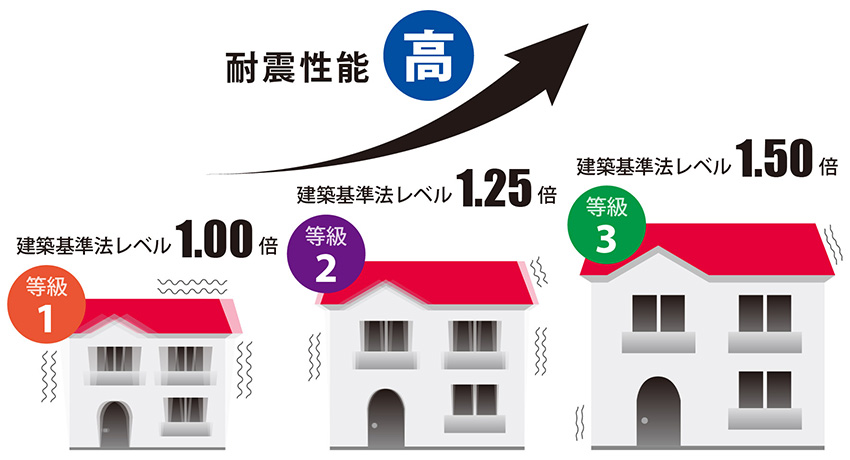

多くの方が耳にしたことがある「耐震等級」という言葉は、実はこの住宅性能表示制度の「耐震性能」という項目で定められているのです。

| 等級1 | 等級2 | 等級3 | |

|---|---|---|---|

| 建物例 | 共同住宅 | 病院・学校・避難所 | 消防署・警察署・防災拠点 |

| 目標性能 | 人命の安全確保 |

柱・梁は健全 人命の安全確保 機能確保 |

柱・梁は健全 人命の安全確保 機能確保 |

| 熊本地震での木造住宅の被害 |

大破 4.0%(12棟) 倒壊 2.3%(9棟) |

大破 0% 倒壊 0% |

大破 0% 倒壊 0% |

| 耐震等級1 |

・耐震性能は耐震基準と同等 具体的には、中程度の地震(震度5弱程度)に対して建物の骨組みが損傷しない性能、 最大級の地震(震度6強程度)に対して建物が倒壊・崩壊しない性能を規定している。 |

|---|---|

| 耐震等級2 |

・耐震性能は耐震基準の1.25倍 具体的には、中程度の地震(震度5弱程度)の1.25倍に対して建物の骨組が損傷しない性能、 最大級の地震(震度6強程度)の1.25倍に対して建物が倒壊・崩壊しない性能を規定している。 ・耐震等級2相当の耐震性能を有するのは、病院や学校等、避難所に指定される建物 |

| 耐震等級3 |

・耐震性能は耐震基準の1.5倍 具体的には、中程度の地震(震度5弱程度)の1.5倍に対して建物の骨組みが損傷しない性能、 最大級の地震(震度6強程度)の1.5倍に対して建物が倒壊・崩壊しない性能を規定しています。 ・耐震等級3相当の耐震性能を有するのは、消防や警察署等、防災拠点となる建物 |

耐震等級には1~3の区分が設けられており、耐震性能が上がるにつれて等級も高くなります。

3 長期優良住宅認定制度とは?長く住める高品質住宅の基準

従来の家づくりは「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型でした。そこで「いいものを作り、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会を目指すため、2009年に長期優良住宅認定制度は創設されました。

この制度では、耐震性能に加え劣化対策、維持管理、省エネルギー性、可変性、居住環境など、総合的な観点で住宅の性能が評価されます。

一定の基準を満たした住宅には、住宅ローン控除や固定資産税、登録免許税の軽減措置といった税制上のメリットがあります。

4 住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度:目的と評価項目の違い

どちらも「良い家」の基準である住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度ですが、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

わかりやすく表にまとめました。

| 制度名 | 住宅性能表示制度 | 長期優良住宅認定制度 |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 性能の「見える化」で住宅の選択をサポート | 長く使える良質な住宅の普及・促進 |

| 評価項目 | 耐震性能、劣化対策、断熱性、防音性など | 耐震性能、劣化対策、維持管理、省エネなど |

| 評価・認定の単位 | 耐震性能のみなど、項目ごとの認定が可能 | すべてを満たす必要あり |

| 耐震等級要件 | 耐震等級1~3まで任意 | 耐震等級2以上が求められる |

| 購入者のメリット | 性能比較がしやすく、住宅の品質の把握に役立つ |

・長期にわたる安心・安全な暮らし ・税制優遇が受けられる ・地震保険の割引など |

住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度は、その目的や評価の仕組みに違いはあるものの、どちらも「良い家」を選ぶうえで重要な指標を定めていることがわかります。

どのような制度か理解できた人の次のステップは「自分の家にはどの制度が合っているのか」を考えることです。

例えば、住宅性能表示制度では耐震等級の取得が可能です。

耐震等級3を取得していれば、建築基準法の1.5倍の耐震性能があるという明確な“証拠”が得られます。

また、長期優良住宅は、オールクリア型の評価であるため、構造だけでなく劣化対策や維持管理など、住まい全体の性能がバランスよく高い住宅だといえます。

5 制度が活用されない現実と知られざる住宅の耐震事情

住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度も、非常に意義のある制度であり、正しく運用されれば住宅の性能を高める大きな手助けになります。

ところが、冒頭でもお伝えした通り、マンションではこれらの制度がほとんど活用されていないのが実情です。

| 住宅性能表示制度 | 長期優良住宅認定制度 | |

|---|---|---|

| マンションへの適用 |

一部の性能項目のみ 耐震性能の認定は少数 |

認定実績は極めて少数 |

なぜマンションにおいては、これらの制度が使われていないのでしょうか。国土交通省のデータから制度の活用状況を見てみましょう。

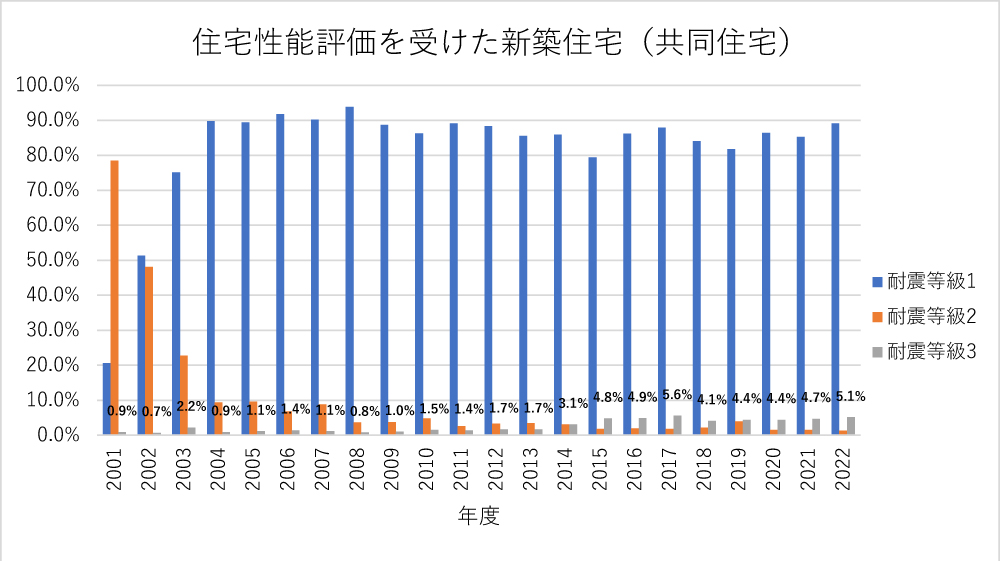

5-1 【国土交通省データ分析】戸建てで進む制度活用、マンションは低迷

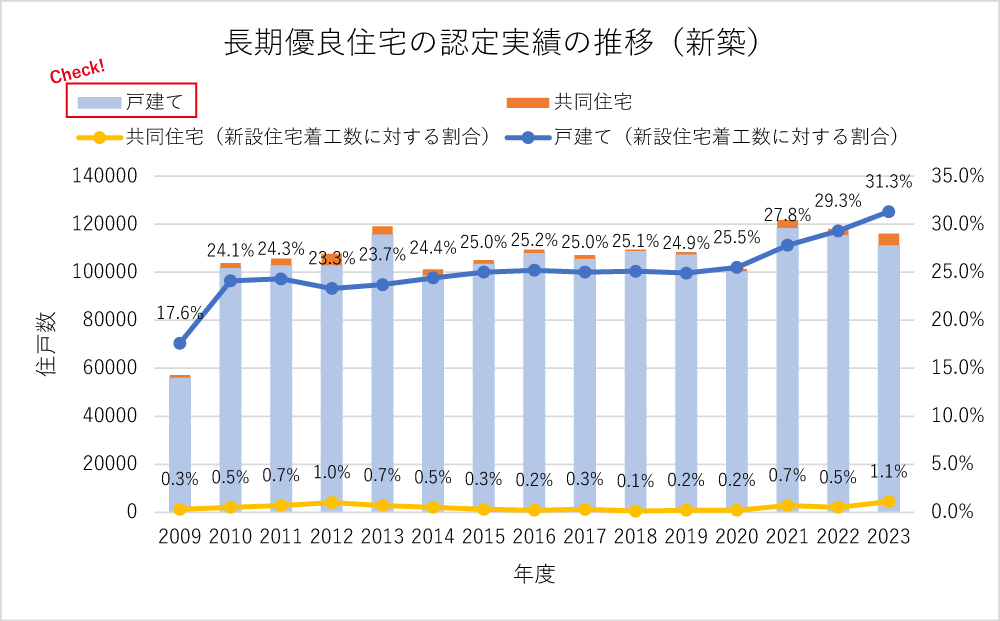

まずは戸建住宅の状況から確認しましょう。

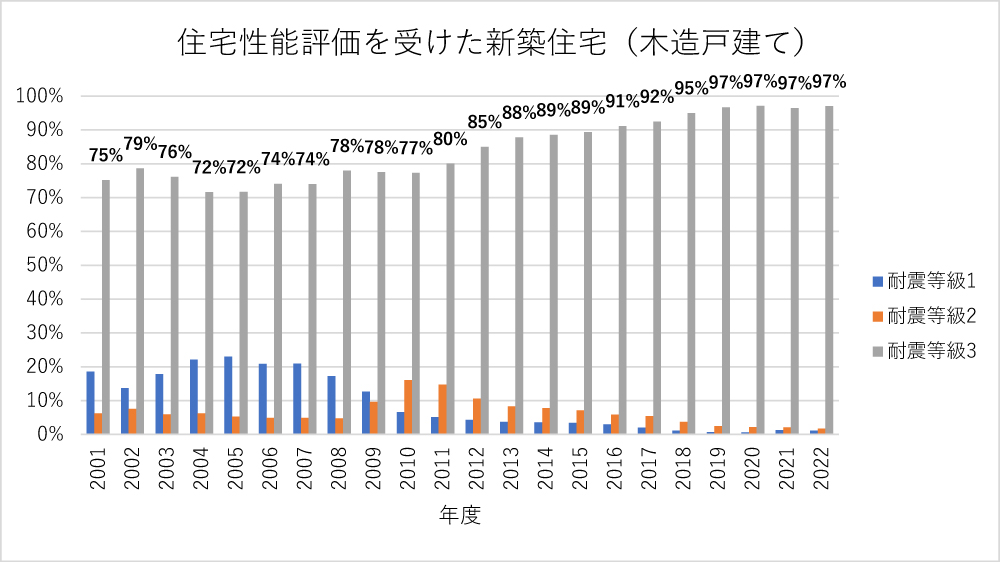

国土交通省のデータによると、戸建住宅では長期優良住宅の認定が徐々に増えているのがわかります。

住宅性能表示制度でも、2022年時点で耐震等級3の認定率が97%まで上昇しています。

明確なデータがあるわけではありませんが、構造設計者としての経験と業界の現状から考えると、戸建住宅にこれらの制度が普及した背景には、以下のような理由があると考えられます。

・「木造は弱い」という認識を払拭するため

過去の地震被害から、戸建住宅に多い木造住宅に対する不安感が根強いため、安心材料として耐震等級3や長期優良住宅の認定を受けている。

・義務化されていない構造計算の安心感を補うため

上記と同様に、構造計算をしていない木造住宅の安心材料として認定を受けている。

・比較的低いコストで高耐震化ができる

鉄筋コンクリート造に比べて、木造住宅は耐震等級や長期優良住宅の認定が低コスト化する傾向がある。

・過去の地震被害により購入者が耐震性に高い関心を持ち始めた

特に熊本地震では、1981年以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の倒壊率が非常に高く、1981年以降の新耐震基準で建てられた木造住宅でも一定数の倒壊や大きな被害が見られました。そのため、耐震性能が高い木造住宅の需要が高まりました。

・SNSの普及により耐震知識へのアクセスが容易になった

マンション購入者や自宅を建てる人自身が、耐震性能や耐震等級取得に関連する情報を気軽に発信できる環境になったことにより、専門知識を持つ人々が増えた。

・ハウスメーカーや工務店の営業戦略

性能表示を前面に打ち出すことで他社との差別化を図る「性能マーケティング」が浸透しつつある。

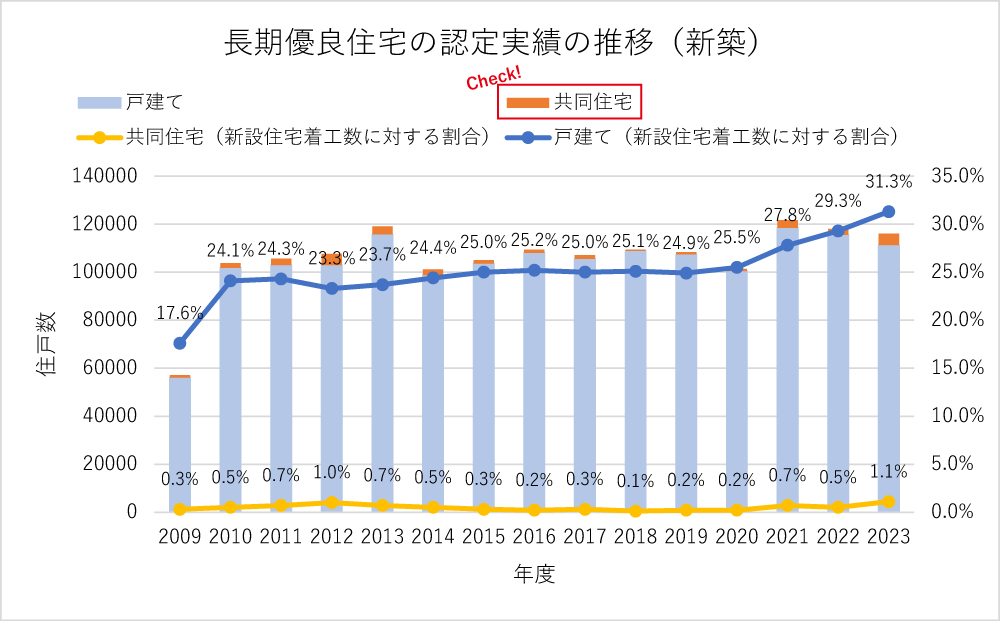

次に、マンションを含む共同住宅における住宅性能表示制度と長期優良住宅認定制度の普及状況を見てみましょう。

国土交通省のデータによると、2023年における共同住宅の長期優良住宅認定率はわずか1.1%、2022年の住宅性能表示制度の利用率も5.1%に過ぎず、マンションにおいてはこれらの制度がほとんど普及していないのは明らかです。

これらの数値は評価を申請した建物に限ったものであり、すべての新築住宅全体を母数とした場合、認定率はさらに低くなると推測されます。

6 なぜマンションに普及しない?デベロッパーの4つの「思い込み」

マンションでこれらの制度が普及しない背景には、主に以下のようなデベロッパーや建設会社の「思い込み」があると考えられます。

・コスト増への懸念

実際には実力がある構造設計者へ依頼することにより、設計段階の工夫でコスト増を抑えられるケースが多いものの「制度利用=コスト高」という先入観が根強い。

・ニーズの誤認

購入者が制度の価値を理解していないと判断しているため、事業者側が積極的に対応していない。

・過信された耐震性

設計・施工者が建築基準法を満たしていれば十分な耐震性能があると判断し、それ以上の付加価値は不要と考えている。

・耐震性能の訴求力の低さ

耐震性能は目に見えにくいため「どうせ見えないところを工夫しても評価されない」「アピールしても買い手には伝わらない」と事業者側が制度利用に対して消極的になっている。

これらの「思い込み」が、結果として制度の普及を妨げていると考えられます。

7 マンションへの制度普及のカギは「ニーズ喚起」という買い手のアクション

前述のデータが示す通り、現状では住宅性能表示制度や長期優良住宅認定制度を活用しているマンションはごく少数です。

そのため、希望エリアで耐震等級3や長期優良住宅の認定を受けた物件を見つけるのは非常に困難と言えるでしょう。

マンションの供給側であるデベロッパーや建設会社には「マンション購入者は戸建住宅ほど耐震性能を重視しない」という認識があると思われます。

この状況を打破し、マンションにおいてもこれらの制度を普及させるためには、購入者側からの「ニーズ喚起」が不可欠です。

「制度を取得した物件を求める声」を販売者に届ける必要があるのです。

売り手はニーズがないものを作ろうとはしません。

買い手にニーズがあると思わせるためには、不動産会社に「耐震等級3のマンションはありますか?」「こちらの物件は長期優良住宅の認定を受けていますか?」など積極的に質問をすることも有効です。

このような小さな行動でも、販売者にとっては「耐震性能の高いマンションや長期優良住宅には潜在的なニーズがあるのかもしれない」と考え、今後の販売戦略を見直すきっかけになり得ます。

8 制度に頼らない安心|耐震設計の専門家が作った独自の高耐震基準「TSUYOKU」

さくら構造では、制度に頼らず高耐震化を実現する「TSUYOKU」という独自基準を策定しました。

「TSUYOKU」は「大破しない家」を目標とし、性能とコストの両面から最適設計を追求しています。

また、煩雑な手続きは不要で、長期優良住宅と同等以上の耐震性能を実現可能です。

| TSUYOKU | 長期優良住宅 | 建築基準法の耐震基準 | |

|---|---|---|---|

| 耐震性 | 〇 | 〇 | △ |

| 現場品質 | 〇 | △ | ☓ |

| 躯体コスト | 〇 | △ | 〇 |

| 申請時間 | 〇 | △ | 〇 |

| 適用範囲 | 全ての用途 | 住宅のみ | 全ての用途 |

「TSUYOKU」のコンセプトは、「高耐震を特別なものではなく、当たり前の選択肢にする」ことです。

国が定めた画一的な制度に頼らずに、構造設計者の手で住む人、その家、その土地に合った安心を届けられる仕組みをつくることで、誰もがもっと気軽に「高耐震」を選択できる社会を目指します。

参考:「TSUYOKU」をわかりやすく解説した動画

-

・「耐震基準の上をいく。」 TSUYOKU コンセプトムービー

https://youtu.be/VKasiXuftcY?si=2oEsR-KJ-5wSnbRR -

・耐震建築家による、地震に強い暮らしをつくる“独自の高耐震基準” TSUYOKU

https://youtu.be/VKasiXuftcY?si=2oEsR-KJ-5wSnbRR -

・一級建築士が語る 構造躯体コストを最適化する建築設計のポイント~お金をかけずに耐震等級をあげるには~

https://youtu.be/VKasiXuftcY?si=2oEsR-KJ-5wSnbRR

9 【事例紹介】コスト増なしで長期優良住宅認定を実現

最後に、長期優良住宅の耐震性能を確保しながら、構造躯体コストを上げずに分譲マンションを設計した弊社さくら構造の事例をご紹介します。

2022年10月に法改正された長期優良住宅認定制度では、新築・RC造・共同住宅の場合、耐震等級2または耐震等級2“相当”であることが条件となっています。

耐震等級を向上させるためには、より多くの建築材料が必要となるためコストが高くなります。

一般的に、骨組みにかかるコスト(構造躯体費)が耐震等級1→2の場合は8%アップ、耐震等級1→3の場合は15%アップすると言われています。

こちらの事例では、耐震等級2“相当”の構造設計により、耐震等級1のまま、コストアップゼロで長期優良住宅の認定を取得しました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

10 まとめ|制度の「有無」ではなく「中身」で安心を判断する時代へ

人生における最大の買い物の一つである「家」を選ぶ際には、「なんとなく安心」ではなく、客観的なデータや根拠に基づいた「確かな安心」を選ぶことが重要です。

「そのマンションは制度を活用しているのか?」

「耐震等級はいくつなのか?」

「長期優良住宅の認定を受けている場合、その基準は何か?」

住宅性能表示制度や長期優良住宅認定制度は、耐震性能を可視化する有効な手段ですが、重要なのは制度の「有無」ではなく、実際に「どのような性能が確保されているのか」という「中身」を見極めることです。

また、耐震性能の高い物件を増やすには買い手のニーズがあることを販売者に教えることが重要です。

これからの住まい選びでは、制度の名称だけでなく、具体的な性能に目を向けることが不可欠です。

私たちさくら構造の構造設計者は、皆様の「高耐震」の選択を支える存在として、これからも高耐震設計に取り組んでいきます。

■参考文献:

-

・長期優良住宅認定基準等に関する検討ワーキンググループ報告書|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001345736.pdf -

・長期優良住宅建築等計画の認定実績(令和6年3月末時点)|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001748389.pdf -

・住宅性能評価を受けた新築住宅に係る統計情報の集計について| 住宅性能評価・表示協会

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/download/stat/seino_shintiku.html

関連記事一覧

【暴露シリーズ】構造計算していない木造戸建住宅に潜むリスク!2025年「4号特例」...

【申込受付中!】全国5都市開催「建築業界の”次の一手”を共につくる 経営戦略セミ...

耐震性と建築コストの関係|長期優良住宅の耐震性能

想定外の雪による倒壊は「設計通りだから仕方ない」?構造設計の誠実なクライテリ...

木造戸建に耐震等級3が浸透した背景|手抜き偽装が構造躯体でばかり起こる理由

【暴露シリーズ】「地震大国」日本の現実。被災後を見据えた命も暮らしも諦めない...

構造設計者が解説!直下型・長周期地震動による「倒壊・損傷サイン」から始める耐...