「建設コスト削減=手抜き」 「安い建物=地震に弱い」

もしあなたがそう思っているなら、それは大きな間違いです。

実は、高度な技術力を持つ構造設計者であれば、建物の地震に対する強さをしっかりと確保しながら、余分な鉄骨などの無駄な構造躯体費を減らし、トータルの建築費用を削減することが可能なのです。

この記事では、コストを抑えつつ十分な耐震性を確保する構造設計の技術、そして真のコストダウンを実現してくれる設計者の見分け方を、一級建築士の視点から徹底解説します。

1 「コスト削減=手抜き」「安い=地震に弱い」その常識、間違っています

戸建住宅はもちろん、マンションや建物をつくる際に誰もが気になる建築コスト。

できることなら抑えたいと思うのは当然です。

内装材や住宅設備機器などのグレードを見直す、複雑な形状からシンプルな形状にするなど様々なコスト削減方法があると思います。

しかし、「建物の骨組み(構造)にかかる費用を削る」と聞くと、どうしても不安がよぎりませんか?

「それって…地震に弱くなるんじゃないの?」

「安全性を犠牲にして安くしているのでは?」

多くの方がそう感じるでしょう

そもそも、建物の“骨組み”とは、地震の揺れに対する安全性を左右する、まさに建物の強度を支える根幹部分。

しかし、構造設計の工夫次第では、この重要な部分のコストを抑えつつ、十分な耐震性を確保することができるのです。

1-1 なぜ「コスト削減=地震に弱い」という誤解が生まれたのか

「建物のコスト削減」という言葉に、どこか胡散臭い印象を持つ方がいるのは事実です。

「安い=粗悪な設計や工事」

「削減=質が落ちる」

このようなイメージが根強く残っている背景には、過去の事例や一部の悪質な業者の存在があります。

特に、2005年に発覚した構造計算書偽装問題(いわゆる耐震偽装事件)は、多くの人々に深い不安を与えました。

耐震性の不足した建物が実際に建てられていたという事実は「建物は見た目だけでは安全性がわからない」「安さには裏があるかもしれない」という疑念を植え付けました。

また、耐震性を確保するために必要な鉄筋の量を勝手に減らしたり、品質の劣る材料を使って価格を下げたりする、いわば“危ない削減”をする設計者が存在することも事実です。

しかし、「構造的に過剰になっている部分を見直し、ムダな材料を省くことで、質を落とさずにコストだけを下げる」ことは不可能ではありません。

私たちさくら構造株式会社は、これこそが“正当な建設費削減”だと考えています。

2 【技術力こそ鍵】耐震性を維持したままコスト削減は可能

「どうして骨組みのコストを削っても大丈夫なのか?」

その仕組みや実際の設計における工夫について、ご説明します。

建物の耐震性を保ちつつ骨組みのコストを削減する鍵は、設計段階における綿密な工夫にあります。

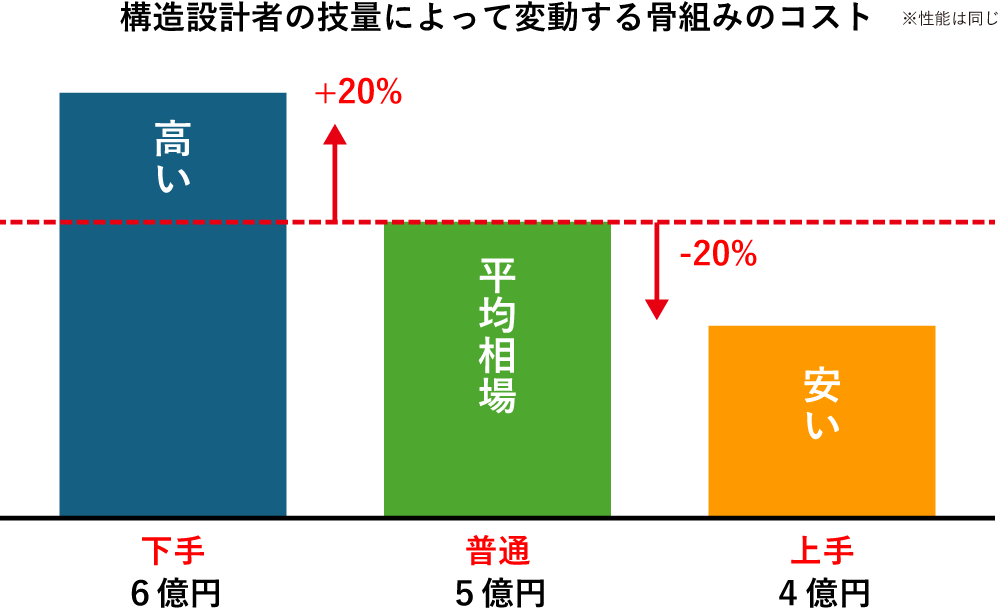

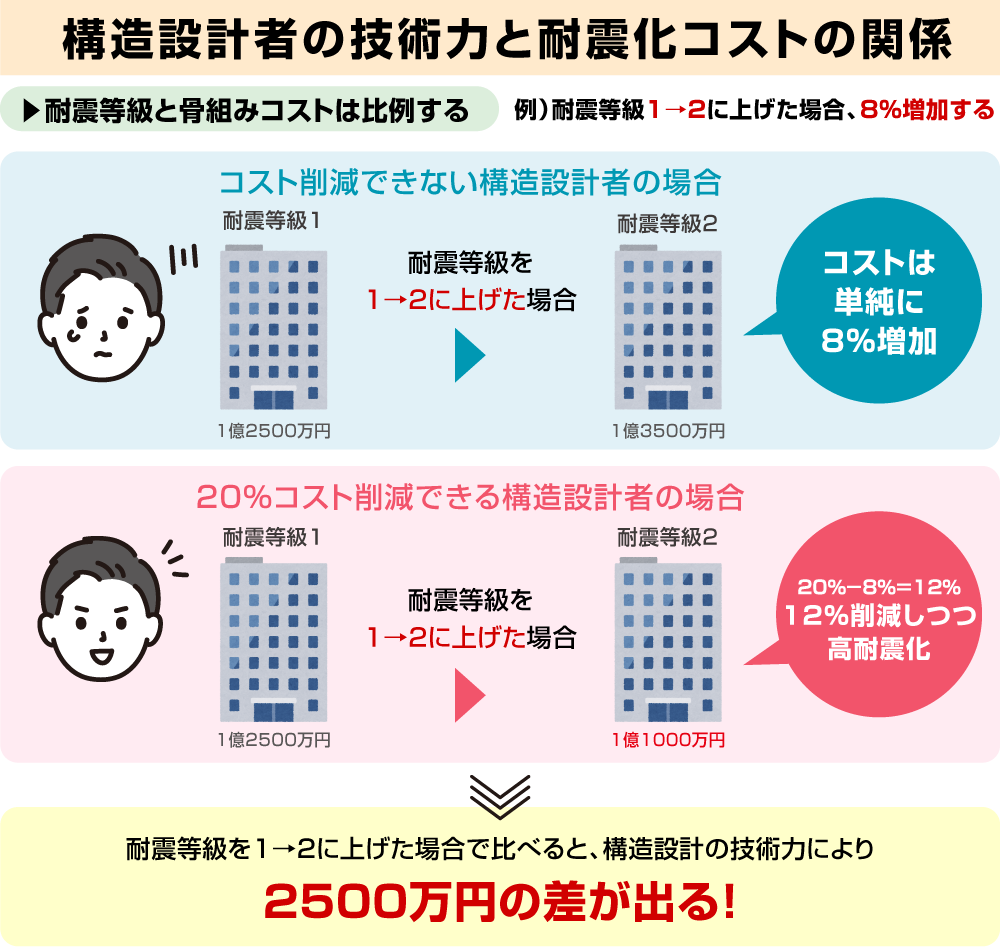

そして、その重要な役割を担うのが「構造設計者※」です。構造設計者の手腕によって、同じ建物でも骨組みのコストが20%以上変動することもあるのです。

※構造設計者:プランに基づき、地震などで建物が倒壊しないための骨組みを計画・設計する人のこと。

そのコストの違いは、主に以下のような設計判断の積み重ねによって生まれます。

- 〇柱や梁、壁の最適な配置:建物にかかる力を効率的に分散させる配置を見つけ出す。

- 〇荷重(建物にかかる力)の伝達経路の最適化:無理のない力の流れを作り出すことで、部材の負担を軽減する。

- 〇計算条件の精緻な選択:実際の建物の状況に合わせた適切な計算を行うことで、過剰な安全性を排除する。

つまり、確かな技術と合理的な判断に基づいた設計が、建物の性能を維持しつつ、材料の使用量や加工の手間を減らし、結果としてローコスト化につながるのです。

3 似ているようで大違い!「コストを上げることなく高耐震化」する方法

ここまで、「コストを下げても耐震性は落ちない」という可能性について解説してきました。

では、「もっと建物の耐震性を高めたい」という場合のコストはどうなると思いますか?やはり追加の費用をかけなければならないのでしょうか? 実は、必ずしもそうとは限りません。

「耐震性を変えずにコストダウン」することができるなら、「耐震性を上げてコストを変えない」ことも可能なのです。

3-1 構造的な無駄を徹底的に排除する設計のワザ

耐震性を高めるために、必ずしも高価な制震装置や免震装置を導入する必要はありません。建物の形状やバランス、耐力壁(地震の力に抵抗する壁)の配置などを最適化するだけでも、建物の耐震性能は大きく向上します。

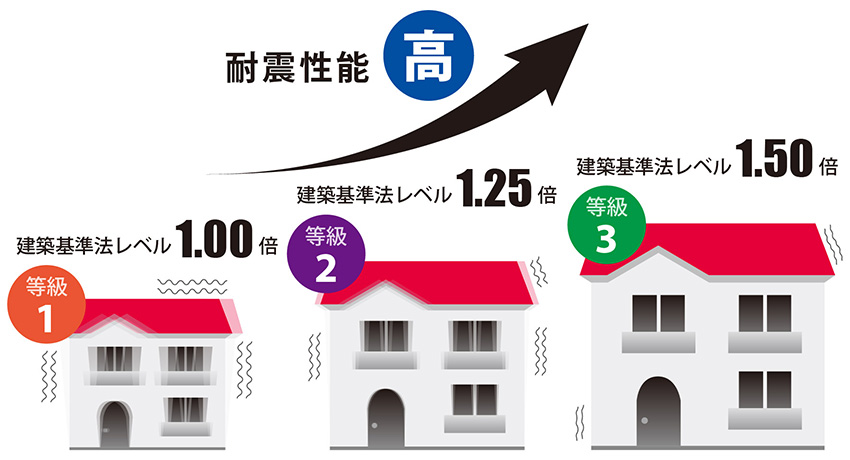

一般的に、建物の耐震性能を示す「耐震等級※」を1から2に上げるためには、骨組みのコストが約8%、耐震等級3にするには約15%増加すると言われています。

しかし、設計段階で構造的な無駄を徹底的に排除し、合理的な設計を行うことで、同じコストでありながら一段上の耐震性能を実現することができるのです。

※耐震等級:住宅の耐震性能の指標で、1~3の等級がある。高い等級ほど、耐震性能が高いことを表す。

例えば、耐震等級1相当の設計において、20%のコスト削減が可能になったとします。その削減できたコストを耐震性能の向上に振り分ければ、追加の費用をかけずに耐震等級2、建物によっては耐震等級3相当の性能を持たせることもできます。

これは、贅肉の多い体から無駄な脂肪を落とし、筋肉質な体に変えるようなイメージです。

建物の骨組みも、無駄を削ぎ落とし、必要な部分を強化することで、より地震に強く、より安全なものへと進化させることができるのです。

4 耐震性はそのままに建設コストを削減できる「さくら構造」という会社

私たちさくら構造は、これまで数多くの建築プロジェクトにおいて、「耐震性を維持したまま、骨組みのコストを削減する」という実績を積み重ねてきました。

4-1 さくら構造のコスト削減実績

以下は、さくら構造が実際に費用削減を実現した事例です。

- 事例1

-

【10階建て共同住宅】

骨組みのコスト

5,500万円節約

- 事例2

-

【9階建て共同住宅】

骨組みのコスト

4,200万円節約

- 事例3

-

【12階建て共同住宅】

骨組みのコスト

5,300万円節約

なぜ、これほどのコストダウンが可能なのでしょうか? その背景には、以下の2つの強みがあります。

1.日本一の構造設計数を誇る実績と、そこから蓄積された膨大な骨組みの数量データベース

過去の膨大な設計データに基づき、最適な部材選定や配置を瞬時に判断できます。

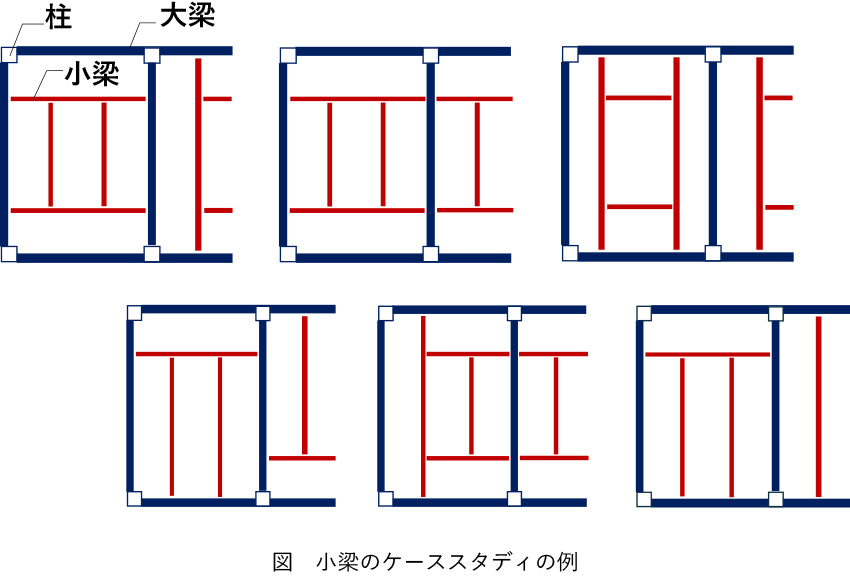

2.徹底的なケーススタディ解析と、手間を惜しまない工事費の積算※

建物に使われる小さな梁一つの配置や仕様についても、複数のパターンを詳細に検討し、最もコスト効率の良い方法を追求します。

私たちさくら構造が目指すコスト削減は、「構造的に過剰になっている部分を見直し、無駄を徹底的に排除することで、建物の品質を損なうことなくコストを下げる」という、正当なコストダウンなのです。

※積算:建築物を建てる際に必要な材料の数量や費用を見積もる作業のこと。

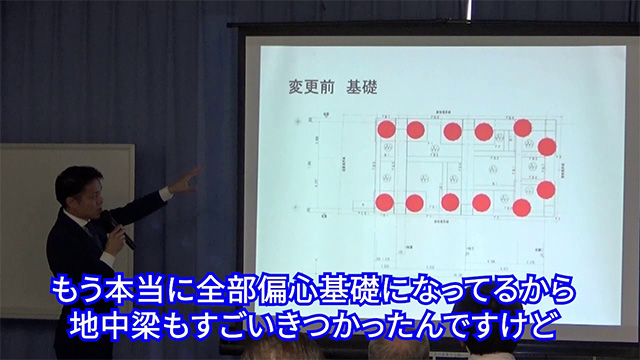

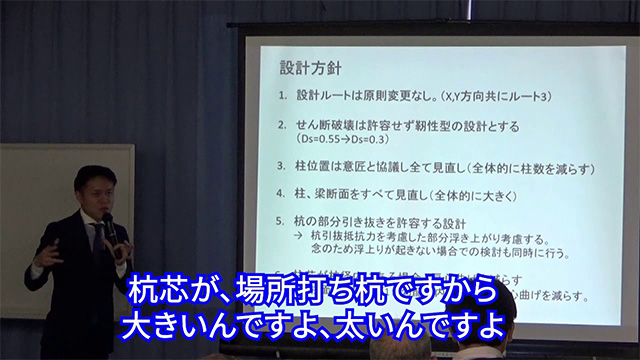

ご紹介したコスト削減事例は動画でも解説しています!

5 【一級建築士が教える】誠実なコスト削減ができる設計者の見分け方

建物の骨組みに関する設計は、一般の方にはなかなか理解しにくいものです。

専門用語が飛び交う図面を見ても、「なんとなくわかったような…」という感覚になるのは当然でしょう。

そんな状況で「コストを削減できます」「他社よりも大幅に安い坪単価」を提案された場合、あなたはどのように感じますか?

おそらく、「本当に大丈夫なのだろうか?」「何か隠されたリスクがあるのではないか?」と不安になるのではないでしょうか。

そこで重要になるのが、“信頼できる設計者”を見分ける力です。見分けるためのポイントを具体的に解説します。

5-1 設計者の説明をチェック:専門用語の奥にある誠実さ、理解への努力

まず、専門的な内容をわかりやすい言葉で丁寧に説明してくれるかどうか、に注目してください。

「この部分の部材の配置を少し変更することで、材料の使用量を減らすことができますが、構造的な安全性には影響ありません。」

「この箇所は、構造計算上、安全性が過剰に確保されているため、より合理的な設計に見直しました。」

このように、“なぜその費用削減をしても安全なのか”という根拠を明確に示してくれる設計者には、安心して家づくりを任せられます。

5-2 「坪単価〇〇万円」の誘惑:その数字に隠された構造の安全性

「この建物は、坪単価〇〇万円で建てられます!」という謳い文句は、非常に魅力的かもしれません。

しかし、「とにかく安くできます!」という言葉ばかりが先行し、具体的な説明がない設計者は注意が必要です。

その価格の裏側にある構造や材料、工法、性能などがどうなっているのかを深く理解せずに選んでしまうと、後々後悔する可能性があります。

建物のコストは、様々な要素が複雑に絡み合って決まります。

無理なコスト削減は、安全性はもちろん、将来的なメンテナンスコストの増加につながることもあります。

「安いから」という理由だけで選ぶのではなく、「なぜその価格なのか?」をしっかりと理解し、納得した上で選択することが重要です。

5-3 設計者との対話も重要:理想の暮らし方が見える設計

構造設計は、単なる数字合わせの作業ではありません。

- ・そこに住む人が安心して暮らせるか

- ・費用と性能のバランスが最適化されているか

- ・余計な骨組みは減らしても、必要な配置と量は確保されているか

こういった“設計者の価値観”や“設計に対する姿勢”は、最終的な建物の品質に如実に表れます。

信頼できる設計者を見極めるためには、その人が「何を大切にして仕事に取り組んでいるのか」に耳を傾け、その考え方に共感できるかどうかも重要なポイントとなります。

6 「お任せ」のその先へ。構造設計事務所を指名した安心の家づくり

一般的に、家や建物を建てる際、建て主が構造設計者と直接関わる機会は少ないのが現状です。

意匠設計者や施工業者が窓口となることが多く、構造に関しては「専門家にお任せ」という形になりがちです。

しかし、建物の安全性を根底から支える中心的な役割をしているのは、まさに構造設計、そしてそれを手がける構造設計者です。

だからこそ、もし可能であれば「構造設計事務所を指名する」という選択肢があることも知っておいていただきたいのです。

設計事務所や建設会社に 「今回の骨組みの設計(構造設計)は、どんな方が担当されますか?」と質問してみるだけでも、その会社の安全性に対する意識の高さが伺えますし、より安心できる住まいづくりにつながるはずです。

7 TSUYOKUなら「大破しない家」を合理的なコストで実現

私たちさくら構造では、「大破しない家」を目標とした、独自の高耐震基準『TSUYOKU』を展開しています。

現行の耐震基準を大きく上回る性能を目指しながらも、合理的なコストを実現する──それがTSUYOKUのコンセプトです。

専門的なノウハウを結集することで、必要以上にお金をかけずとも、「壊れにくい」建物をつくることができます。

「もっと地震に強い建物にしたいけど、予算が心配」という方にこそ、ぜひ知っていただきたい基準です。

参考:「TSUYOKU」をわかりやすく解説した動画

-

・「耐震基準の上をいく。」 TSUYOKU コンセプトムービー

https://www.youtube.com/watch?v=VKasiXuftcY -

・耐震建築家による、地震に強い暮らしをつくる“独自の高耐震基準” TSUYOKU

https://www.youtube.com/watch?v=mWY3qbpBpto -

・一級建築士が語る 構造躯体コストを最適化する建築設計のポイント~お金をかけずに耐震等級をあげるには~

https://www.youtube.com/watch?v=c8nrVmcBhwY

8 まとめ|「コスト削減=手抜き」は過去の常識。安全性と経済性は両立する

この記事では、「コスト削減は必ずしもずさんな設計や工事によるものではない」という真実、そのために必要な技術力、そして信頼できる構造設計者の見分け方について解説してきました。

重要なポイントは、

・高い技術力を持つ構造設計者なら、耐震性を維持しつつコスト削減が可能であること。

・費用削減の裏側にある根拠を丁寧に説明してくれる設計者を選ぶこと。

・「価格ありき」の安さに惑わされず、建物の本質的な価値を見抜くこと。

・設計者の「何を大切にしているか」 という価値観に注目すること。

・工夫次第で、コストを上げずに耐震性を高めることが可能であること。

「コスト削減=地震に弱い」という古い常識にとらわれることなく、確かな技術と誠実な設計力を持つ専門家を選ぶことこそが、安全で経済的な住まいづくりのための賢い選択と言えるでしょう。

もしあなたがこれから家や建物を建てるなら、ぜひこの記事で得た知識を活かし、後悔のない選択をしてください。

そして、もし構造設計について疑問や不安があれば、私たちさくら構造のような専門家にご相談ください。

私たちは、あなたの安全と安心を第一に考え、最適な構造設計をご提案いたします。

参考文献:「被害発生確率を用いた耐震等級の説明の有効性」日本地震工学会論文集第7巻、第6号、2007